「危険物施設って、結局どれがどれなのかよく分からない…」 「製造所と取扱所の違いがいまいちピンとこない…」

そんな不安や疑問を感じたことはありませんか?

特に独学で乙4試験に挑む方にとって、施設の分類や法令の理解はつまずきやすいポイントのひとつです。

実際、製造所・貯蔵所・取扱所の違いは試験でも頻出で、うろ覚えでは選択肢を見たときに迷ってしまうことも少なくありません。

そこでこの無料講座では、乙4危険物施設に関する基本から、実務にもつながる設置基準や法的背景までを丁寧に解説します。

難しい法律用語も、実例とあわせてかみ砕いてご紹介するので、独学でも安心して学びを進められます。

【この講座の重要度】 9 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆

💡 非常に重要:高頻度で出題される&覚えておくべきポイント

この講座で得られる知識(3つのポイント)

- 無料で独学できる!乙4試験に必須な「製造所・貯蔵所・取扱所」の違いと覚え方

- 試験で頻出する「指定数量」「届出基準」「資格の要否」などの制度的ポイント

- 実際の現場でも役立つ、安全管理と法令遵守の実務感覚

製造所と取扱所って、名前が似ててもうパニックなんだけど…どっちがどっちだっけ!?

大丈夫。施設は“何をしてるか”で見分ければ混乱しないよ。この講座の内容を読めば、名前だけじゃなく“意味で覚える”力がつくから安心して!

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。

市販レベルの模擬試験や過去問対策もすべて無料。初学者でも、基礎から効率よく合格を目指せます。

【無料で独学可能】乙4危険物施設の基本とその役割を理解する

危険物取扱者(乙種第4類)の試験では、実務を想定した出題が多く見られます。

中でも「危険物施設」に関する設問は頻出であり、施設の分類や設置目的を正しく理解することが合格への鍵となります。

ここでは、危険物施設がなぜ必要なのか、そして「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の違いについて丁寧に解説していきます。

それぞれの施設には法令に基づいた役割と設置基準が定められており、安全管理においても重要な位置づけとなっています。

独学でも理解できるよう、できるだけわかりやすく整理していますので、初学者の方も安心して読み進めてください。

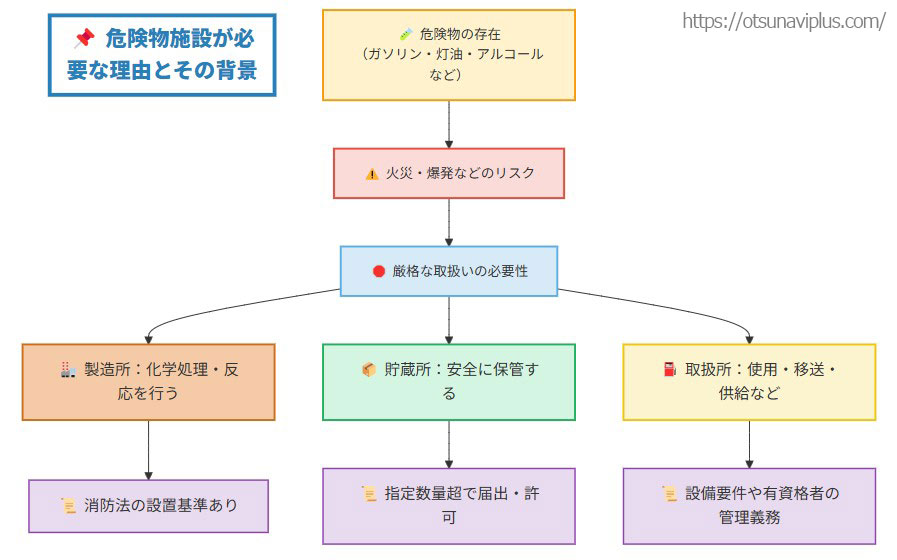

危険物施設が設けられている理由とは

私たちの生活や産業の現場では、ガソリン、アルコール類、灯油などの「危険物」が広く使われています。

こうした物質は、一定の条件下で火災や爆発を引き起こすおそれがあるため、厳格な取り扱いが求められます。

危険物施設は、そうした危険物を「製造」「貯蔵」「取り扱い」するために、安全性を確保したうえで作業を行う場です。

それぞれの施設は、扱う危険物の性質や量、作業の内容に応じて、設置基準や必要な安全設備が法律によって細かく定められています。

たとえば、消防法第10条では、危険物を指定数量以上保管する場合には、市町村長への届出や許可が必要である旨が記されています。

指定数量の考え方と、実際にどのくらいの量で届出が必要になるのかは、こちらの講座で詳しく整理しています。▶️ 【試験対策】危険物の指定数量一覧|乙4合格に必須の知識と頻出ポイント解説

また、施設の種類に応じて、消火設備の有無や防爆構造の採用が求められるなど、実務上の要件にも違いがあります。

このように、危険物施設の整備は、単なる形式的なものではなく、「もしもの事故」を防ぐための実践的な安全対策でもあるのです。

試験でも「なぜその施設が必要なのか?」といった理由に踏み込んだ出題がなされることがあるため、背景知識として押さえておくと安心です。

製造所・貯蔵所・取扱所の分類と具体例

危険物施設は、大きく以下の3つに分類されます。

分類の基準となるのは、施設で「何をしているか(行為)」です。

名前が似ていて混乱しやすい部分ですが、目的と役割の違いを意識することが理解のポイントです。

製造所と取扱所って、どっちも作業してるから一緒に感じるんだけど…

そこ引っかかりやすいよね。でも“化学的に作る”のが製造所、“使う・動かす”のが取扱所って覚えるとスッキリするよ

| 施設の種類 | 目的・主な機能 | 代表的な例 |

|---|---|---|

| 製造所 | 危険物の化学的処理・生成を行う | 化学工場、石油精製施設など |

| 貯蔵所 | 危険物を安全に保管する | ドラム缶保管庫、屋外貯蔵タンク |

| 取扱所 | 危険物を使用・移送する | ガソリンスタンド、工場内の供給ライン |

試験対策としては、以下のような点が問われやすいです。

また、取扱所は作業内容が比較的多岐にわたるため、無資格者が作業してよいのか、監督者の配置が必要かなど、実務と絡めた出題がされることがあります。

施設の種類は試験でも繰り返し登場するテーマですので、定義と具体例を結びつけて覚えることが効果的です。

危険物取扱者として現場で果たす責任や法令上の義務については、こちらの講座で詳しく解説しています。▶️【頻出対策】乙4取扱責任と危険物管理者の義務|危険物法令違反も完全解説

乙4危険物施設の要点まとめ

ここまでで、乙4で問われる危険物施設の基本と、それぞれの違いが見えてきました。以下に学習の要点を整理します。

この章の要点チェックリスト

- 危険物施設は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」に分類される

- 施設の種類ごとに設置目的と法令上の基準が異なる

- 消防法では指定数量以上の保管・使用に届出義務がある

- 試験では施設の定義や区別、関連法令がよく出題される

乙4試験で頻出!製造所の種類と設置基準

製造所に関する内容は、乙4試験の中でも特に問われやすい分野のひとつです。

危険物を「作る」施設ということで、日常ではあまり馴染みがないかもしれませんが、試験では定義や分類、設置基準に関する知識が頻繁に出題されます。

ここでは、製造所の種類である「屋内製造所」と「屋外製造所」の違いを整理しつつ、それぞれに必要な設備や設置上の注意点を、消防法の基準を踏まえて解説していきます。

屋内製造所と屋外製造所の違いとは

製造所とは、危険物を化学的に処理・生成する施設のことで、用途や構造に応じて「屋内製造所」と「屋外製造所」に分類されます。

この2つの区分は、建築の構造や必要な設備、安全性の考え方に明確な違いがあります。

屋外製造所って、外だし風通しもいいから、安全対策はいらないってこと?

そこ誤解されやすいんだけど、外だからこそ延焼リスクが高くなるの。だから防火構造や距離の確保が超重要なんだよ

屋内製造所

建物の内部に設置される製造所です。

密閉された構造であるため、ガスや蒸気がこもりやすく、換気装置や排気設備の設置が義務付けられるなど、安全対策が厳しくなります。

空気の流れが制限されるため、爆発や中毒事故のリスクが高まる点にも注意が必要です。

屋外製造所

屋外に設置され、自然換気が可能な開放的な空間で製造作業を行います。

ガスがこもりにくい反面、外部への延焼リスクや作業者の安全確保の観点から、周囲との距離や構造材の耐火性などが重視されます。

比較の視点で押さえるため、以下のような表で要点を整理しておくと効果的です。

| 分類 | 設置場所 | 換気の特性 | 主なリスク | 必要な対策 |

|---|---|---|---|---|

| 屋内製造所 | 建物内部 | 機械換気が中心 | ガス滞留による爆発 | 換気設備・警報装置の設置 |

| 屋外製造所 | 開放空間(屋外) | 自然換気が可能 | 延焼・周囲への影響 | 防火構造・離隔距離の確保 |

乙4試験では、「屋内製造所には何が必要か?」「屋外製造所のメリットは?」といった実践的な問いが出ることもあります。

見た目の構造ではなく、設置目的とリスク管理の違いに注目することが理解への近道です。

消防法に基づく製造所の設置基準

製造所を新たに設置したり、改修したりする場合には、消防法によって構造や設備の基準が定められています。

特に重要なのが、消防法第11条および施行令第10条〜12条付近に記載されている内容です。

代表的な基準には、次のようなものがあります。

これらの基準は、危険物の種類や指定数量、施設の構造によって変わるため、設置の際は個別に審査が必要になります。

危険物の「指定数量」そのものの計算方法については、こちらの講座で例題付きで詳しく解説しています。▶️【乙4指定数量計算の完全対策】危険物計算問題と頻出パターンを徹底解説

なお、「指定数量の10倍を超えると許可が必要」という記述は、乙4試験で頻出の“試験対策上の目安”であり、消防法や施行令には明文化されていません。

実際には、各自治体の条例や審査基準により個別に判断されるケースが多く、法制度上の一律の規定ではありません。

製造所に関する出題ポイントまとめ

製造所に関する出題は、定義だけでなく実務的な判断が求められる点も多いのが特徴です。

重要なポイントを確認しておきましょう。

この章の要点チェックリスト

- 製造所は危険物を製造・加工するための専用施設である

- 屋内・屋外で構造や求められる設備が異なる

- 消防法第11条をはじめとする条文に設置基準が定められている

- 「10倍ルール」など、試験上の言い回しと制度の違いを理解しておく

貯蔵所とは?分類と法令基準、乙4試験での狙われ方

危険物を安全に保管する施設である「貯蔵所」は、乙4試験で繰り返し出題される重要な項目です。

特に、屋内・屋外・地下タンクといった分類ごとの特徴や法令に基づいた設置基準は、混同しやすく注意が必要です。

ここでは、それぞれの貯蔵所の違いや、試験で問われやすい法令のポイントをわかりやすく整理しています。

危険物の安全管理に直結する知識として、確実に理解しておきたい内容です。

屋内・屋外・地下タンク|貯蔵所の分類と特徴

貯蔵所は、その設置場所や構造に応じて主に次の3種類に分けられます。

これらは試験でもよく出題されるため、用途や特徴を比較して覚えておきましょう。

| 施設の種類 | 設置場所 | 構造の特徴 | 主な例 |

|---|---|---|---|

| 屋内貯蔵所 | 建物の中 | 壁や天井に囲まれた空間 | 倉庫内でドラム缶に灯油を保管 |

| 屋外貯蔵所 | 屋根のない敷地 | 開放空間で自然換気が可能 | 屋外に並べたドラム缶や容器 |

| 地下タンク貯蔵所 | 地中 | 地面に埋設され温度変化が小さい | ガソリンスタンドの地下タンク |

屋内と屋外では、換気や火災リスクの面で異なる対策が求められます。

また、地下タンクは長期保管に向いていますが、漏洩対策などがより厳格になります。

試験では、構造や設置環境から施設の種類を判別する問題が出ることがあります。

選択肢が似ていることも多いため、設置場所・構造・具体例の3点セットで覚えることがポイントです。

屋外にドラム缶置いてあるだけなら、全部“屋外貯蔵所”ってことでいいんだよね?

うーん、それが落とし穴。屋根の有無や囲いの有無で“屋内”と判定されることもあるから、設置場所だけじゃなく構造もセットで見るのがコツだよ

消防法に基づく設置ルールと注意点

貯蔵所を設ける際には、消防法やその施行令に基づいた基準を満たす必要があります。

特に指定数量以上の危険物を扱う場合は、市町村長または消防長への届出、あるいは許可が必要になります(消防法第10条・第11条)。

以下に、代表的なルールを整理しておきます。

とくに地下タンクについては、漏洩検知装置や定期点検の実施が求められるなど、他の施設よりも管理の厳しさが目立ちます。

また、試験では「指定数量の10倍を超える場合には都道府県知事の許可が必要」といった選択肢が登場することがあります。

この表現は試験上の定番ですが、制度上に明記された数値ではなく、試験対策として広く知られている目安にすぎません。

実際には、政令や各自治体の条例によって個別に判断されるケースもあるため、試験勉強と実務の区別を意識しておくことが大切です。

貯蔵所に関するポイントまとめ

貯蔵所に関する出題は、単なる分類だけでなく、施設ごとの構造や法的な違いを理解しているかどうかが問われます。

この章の要点チェックリスト

- 貯蔵所は屋内・屋外・地下の3種類に分けられる

- 設置場所と構造の違いを具体例とセットで覚える

- 消防法第10条・11条に基づき、届出や許可が必要になるケースがある

- 地下タンクは漏洩対策や点検義務が特に重要

- 「指定数量の10倍」など試験で使われる表現と法令上の違いを混同しない

🧠 危険物取扱者(乙4)|ここまでの理解度をチェック!1問だけ○×テスト

製造所・貯蔵所、それぞれの役割と構造、しっかり整理できましたか?

ここで1問だけ、乙4試験でもよく問われる○×問題に挑戦してみましょう👇

❓ 問題:

屋外にドラム缶を並べて危険物を保管している場合は、すべて「屋外貯蔵所」に分類される。

👉 ○ or ✕?

取扱所の基本と安全管理|乙4試験で問われる実務知識を理解しよう

乙4試験において、取扱所は身近な施設であるがゆえに、具体的な状況判断を求める設問が多く見られます。

製造所や貯蔵所と異なり、危険物を「実際に扱う」場面に直結するため、制度や法令の背景を正しく理解することが試験対策の鍵になります。

ここでは、取扱所の分類や安全上のルール、出題パターンまでを体系的に解説していきます。

取扱所の分類と具体例|作業内容に応じた施設の違い

取扱所は、危険物の「移送」「供給」「使用」「販売」など、実際の取り扱いを行う施設です。

施設の用途に応じて以下のように分類されており、それぞれに異なる法令上の基準が設けられています。

| 種類 | 主な用途 | 例 |

|---|---|---|

| 移送取扱所 | 施設内の設備間で危険物を移送する | 配管で薬液を機械設備に送る製造ライン |

| 給油取扱所 | 車両や機械に直接燃料を給油する | ガソリンスタンド |

| 販売取扱所 | 容器入りの危険物を、不特定多数の顧客に対して販売する施設 | 灯油販売所など |

| 一般取扱所 | その他の危険物の使用を伴う作業 | 塗装工場や洗浄施設 |

これらの分類は試験でよく問われる内容です。

特に「給油取扱所=ガソリンスタンド」といった具体例は頻出であり、構造や監督者の配置義務について出題される傾向があります。

給油取扱所ってさ、ガソリンスタンド以外にもあるの?

あるよ。例えば、重機用の給油設備がある工事現場とかも該当することがあるよ。用途だけじゃなく、構造や使われ方も見て判断するのがポイントだね

乙4試験で狙われる基準と実務知識

取扱所では、人が直接危険物を扱うため、安全性の確保が何よりも重視されます。

そのため、消防法では以下のような基準が明記されており、試験にもよく登場します。

また、次のような設問形式が代表的です。

このような問いに対し、実務感覚に基づいた判断が求められる点が、取扱所に関する出題の特徴です。

ルールを丸暗記するのではなく、施設の役割とリスクに応じた法的対応を理解することが重要になります。

取扱所の要点チェックまとめ

取扱所の問題は現場をイメージしやすいため、表面的な知識だけで解けそうに感じるかもしれません。

しかし、正確な法令知識が問われるため、理解の深さが試されます。

この章の要点チェックリスト

- 取扱所は「移送」「給油」「販売」「一般」の4分類に分かれる

- それぞれの施設で、作業内容に応じた基準と制限がある

- 消防法第12条では、有資格者または監督者の立ち会いが定められている

- ガソリンスタンドなど身近な施設ほど、出題頻度が高い

- 実務的な事例問題が多いため、制度と現場対応の理解が求められる

【頻出対策】製造所・貯蔵所・取扱所の違いを比較して覚える

乙4試験では、「製造所・貯蔵所・取扱所」の違いを問う問題が頻繁に出題されます。

3つの施設はいずれも危険物を扱う場所ではありますが、用途や設置基準には明確な違いがあります。

試験本番で迷わないよう、それぞれの定義を押さえたうえで、出題傾向に沿った比較の視点を身につけておくことが重要です。

よく出る分類問題の正しい解き方

乙4試験では、設問中に登場する具体的な作業内容から「どの施設に分類されるか」を判断させる問題が多く見られます。

分類の判断を誤らないためには、「何の目的で危険物を扱っているのか」に注目するのがポイントです。

たとえば、設備に危険物を貯めていても、内部で加温して他物質と混合していれば「製造所」に該当します。

一方で、燃料を入れるだけのガソリンスタンドは「給油取扱所」に分類されます。

こうした判断には、施設の名称ではなく行われている行為に注目することが大切です。

へぇ、ガソリンスタンドって“取扱所”なんだな。名前に“貯蔵”ってついてなくても、分類は違うんだ

そうそう。名前じゃなくて“何をしているか”で見分けるのが基本。試験ではそこをひっかけてくることもあるから要注意だよ

過去問分析|出題例に見る狙われるポイント

2025年4月時点の過去問分析からも、施設分類の設問は継続して出題されていることが確認できます。

中でも次のようなケースは頻出であり、確実に押さえておきたい内容です。

出題される表現は毎年少しずつ変化しますが、本質的に問われているのは「定義と目的の理解」です。

過去問を解く際も、「何が行われている施設なのか?」という視点を持って読み解く習慣をつけておくと、応用問題にも対応しやすくなります。

法令違反として問われやすい行為とは?

試験では、施設ごとに定められている基準を逸脱したケースが「法令違反」として問われることがあります。

よく出題されるのは、構造基準違反や監督不在、無資格者による作業などです。

特に「指定数量の10倍を超えると許可が必要」という記述は、試験では頻出の表現ですが、制度上は明確に定められていない部分もあります。

このようなケースでは、「制度上の明記はないが、出題上の基準として扱われることがある」といった補足的な理解が求められます。

法令に基づく設置基準や届出義務については、消防法第11条や施行令などの条文に基づいています。

具体的な条文の確認も、制度理解を深めるうえで有効です。

施設分類の要点まとめ

3つの施設は混同しやすいものの、実務上も法令上も異なる目的と管理基準が設定されています。

分類基準と事例を正しく押さえておくことが、試験対策では欠かせません。

この章の要点チェックリスト

- 製造所・貯蔵所・取扱所は目的や扱う行為で分類される

- 分類問題は「行われている作業内容」に注目して判断する

- 実例形式の出題では、定義と用途を結びつけて理解しておく

- 違反問題は監督体制や資格要件の不備がよく問われる

- 試験特有の表現(例:10倍ルール)は制度と区別して覚える

🧠 【法令編小テスト】危険物乙4のよく出る問題で理解度チェック【過去問想定】

危険物施設の分類、名前より“何してるか”で見ないと混乱するな〜。製造と取扱って全然違うのに…

あー、それで過去問落とす人けっこう多いよ。製造所は“作る”、取扱所は“使う・移す”がポイント。目的の違いが試験でよく狙われるの

えっ、じゃあガソリンスタンドって製造所じゃないの!?燃料扱ってるし…

違うよ、そこは“給油取扱所”。具体例で引っかけてくる問題が多いから、“行為で分類する”って意識してね

うわー、ヤバい…俺、今まで施設名で丸暗記してた…。数字とか制度も曖昧かも…“10倍ルール”って本当に法律に書いてあるの?

それ、けっこうみんな間違うんだけど、“10倍ルール”は法令には書かれてないよ。あくまで試験の中だけでよく出る基準なんだ。制度と試験対策をちゃんと分けて覚えよう

📌 問題1:製造所に該当する施設の特徴として最も正しいものはどれ?

次のうち、「製造所」の特徴として正しいものを1つ選びましょう。

1️⃣ 危険物を容器に入れて販売する施設

2️⃣ 危険物を保存目的で安全に保管する施設

3️⃣ 危険物を化学処理や加熱により生成・加工する施設

4️⃣ 危険物をタンクから直接給油する施設

📌 問題2:屋内製造所と屋外製造所の違いに関する記述として誤っているものはどれ?【過去問レベル】

次のうち、屋内製造所と屋外製造所の比較として誤っているものを1つ選びましょう。

1️⃣ 屋内製造所は、換気装置や排気設備の設置が義務付けられている

2️⃣ 屋外製造所は、構造上ガスの滞留リスクが高いため密閉性を重視する

3️⃣ 屋外製造所では、防火構造や周囲との離隔距離の確保が求められる

4️⃣ 屋内製造所では、ガス滞留による爆発事故のリスクがある

📌 問題3:消防法に基づき「指定数量以上の危険物」を扱う場合、原則として必要な手続きはどれ?【過去問レベル】

次のうち、指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取扱う場合に必要な原則的な対応として正しいものを選んでください。

1️⃣ 消防署への電話連絡で済む

2️⃣ 国の許可を受ける必要がある

3️⃣ 市町村長または消防長に届出や許可を行う

4️⃣ 危険物取扱者の免状があれば届出は不要になる

📌 問題4:「取扱所」に分類されない施設はどれか?【過去問レベル】

次のうち、「取扱所」として法令上分類されないものを1つ選びましょう。

1️⃣ 危険物を容器に詰めて販売する店舗

2️⃣ 工場内で薬液を配管で設備に移送するライン

3️⃣ 危険物を加熱・混合して新たな物質を生成する装置

4️⃣ ガソリンスタンドのように燃料を直接給油する場所

📌 問題5:乙4試験で頻出の「指定数量の10倍ルール」に関して正しい理解はどれ?【過去問レベル】

指定数量の10倍を超える危険物を扱う際の制度上の取扱いについて、正しい説明を選んでください。

1️⃣ 消防法に明記された条文が存在する

2️⃣ 試験対策としてよく出るが、法令上は明記されていない目安である

3️⃣ 全ての施設で必ず都道府県知事の許可が必要である

4️⃣ 危険物取扱者の資格があれば許可は不要となる

🎯 小テストの総括

乙4試験では、「施設の分類」と「制度の根拠(消防法・施行令)」を正しく理解しているかが得点に直結します。

今回のような過去問レベルの出題形式に慣れておくことで、本番でも迷わず解答できる力が身についてきます。

特に、「施設名ではなく行為で判断する」「10倍ルールは試験用の表現」といった視点は、試験独特の癖を攻略するうえで欠かせません。

もしつまずいた問題があったら、該当パートを再読して、知識のひもづけを意識してみてください。

焦らず、ひとつずつ理解を積み重ねていくことが、合格への一番の近道です。

自信を持って、無料で独学合格を目指していきましょう!

まとめ|乙4危険物施設の違いと法令を総整理

乙4試験では、「製造所」「貯蔵所」「取扱所」といった危険物施設の違いを正しく理解しているかが、大きな得点差を生むポイントになります。

それぞれの施設が果たす役割や設置に関する法令は、実務と直結しているだけに出題頻度も高く、独学の方には特に迷いやすい分野かもしれません。

この講座では、分類の考え方から法令の読み解き方、さらに出題傾向までを体系的に整理しています。

「ただ覚える」ではなく、「意味を理解してつなげる」ことで、知識は確実にあなたの中に残っていくはずです。

試験前に押さえておきたい重要ポイント

- 乙4危険物施設は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つに分類される

- 施設の違いは「行為(製造・保管・使用)」を基準に見分けることが大切

- 製造所の設置基準は消防法第11条および施行令に明記されている

- 貯蔵所は屋内・屋外・地下の3区分があり、構造や用途に応じた法令がある

- 取扱所は4分類され、特に「給油取扱所=ガソリンスタンド」の出題が多い

- 「10倍ルール」は試験では頻出だが、制度上の明記はなく目安として扱われる

- 無資格作業・監督者不在は法令違反として問われやすいので注意が必要

- 制度の背景や条文の意図を理解すると、丸暗記よりも記憶が定着しやすい

はじめは少し難しく感じた方も、ここまで読み進めた今なら、だいぶ見通しが立ってきたのではないでしょうか。

独学で学ぶ中で迷う瞬間もあるかもしれませんが、焦らず一歩ずつ理解を深めることが何よりの近道です。

この無料講座をしっかり活用して、あなた自身のペースで合格を目指していきましょう。

理解した知識は、きっと試験本番でも自信に変わってくれるはずです。

ふぅ、小テストは…7割くらい正解!でも“取扱所の分類”でやられた~!

惜しかったね。でも分類の基準を“施設の名前”じゃなくて“何をしてるか”で覚えれば、もう迷わないよ

なるほどね~。“作ってるのか使ってるのか”って考えるのがコツか。よし、ちょっとずつコツつかんできたかも!

いい感じだね!じゃあ次は、標識とかラベルの表示ルールをチェックしてみよう。あれも試験でよく出るから、ここでしっかり押さえておこうね

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。