「乙4の法令問題って、どこから手をつければいいのか分からない…」「過去問を解いても、毎回ひっかけに引っかかってしまう…」

そんな悩みを抱えていませんか?

乙種第4類(乙4)の危険物取扱者試験では、法令分野が全体の約60%を占める重要分野です。

中でも「指定数量」や「施設の基準」、「取扱者の区分」などは、毎年繰り返し出題される法令頻出問題となっています。

本講座では、これらの問題を過去問分析に基づいて体系的に解説し、独学でも無理なく実力を伸ばせる内容に仕上げています。

【この講座の重要度】 10 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

💡最重要:試験によく出る&合格に直結する知識。必ず押さえておこう!

この講座で得られること

- 無料で独学できる! 乙4法令過去問から読み解く出題傾向と優先対策

- 混乱しがちな「届出」「許可」の判断基準を具体例つきで理解

- よく出る条文とその出題パターンを整理し、効率よく得点源に変えるコツ

うわー…法令問題って、どれも似たような言い方で引っかけてくるし、本当にどこから手をつけたらいいか分からないよ…

大丈夫。出題傾向をつかめば、見分ける力もついてくるよ。理解が進めばひっかけにも引っかからなくなるから頑張ろう!

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。

市販レベルの模擬試験や過去問対策もすべて無料。初学者でも、基礎から効率よく合格を目指せます。

【無料で独学可能】乙4法令の出題傾向を徹底分析

危険物取扱者試験(乙種第4類)では、法令に関する問題が大きな比重を占めています。

出題傾向を正しく理解することで、効率的な学習が可能になり、合格の可能性を大きく高めることができます。

この章では、公開されている過去問や市販教材の内容をもとに、乙4法令問題で頻出となっているテーマや出題傾向を整理して解説します。

これから試験を受ける方にとって、優先的に押さえておきたいポイントをまとめました。

過去問から見える法令出題のパターン

乙4試験の法令問題では、毎年のように似たテーマが繰り返し出題されています。

中でも「指定数量」や「施設の分類」、「取扱者の義務」といった項目は特に出題頻度が高く、基本事項として定着させておくべき分野です。

以下は、公開情報や教材で取り上げられている頻出テーマの代表的な例です。

特定の法律や条文が繰り返し出題される傾向があるため、単なる用語の暗記ではなく、制度の仕組みや意図を理解することが大切です。

出題形式には毎年一定のバリエーションがありますが、問われる本質は大きく変わらない点が特徴です。

法令が重視される背景とその重要性

乙4試験では、全体の約60%が法令関連の問題で構成されています。

これは、危険物の安全な取り扱いには法令の理解と遵守が欠かせないという、消防法制度全体の根幹に基づいています。

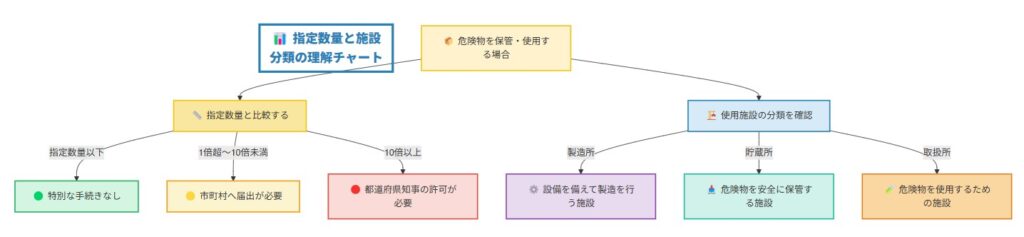

たとえば、危険物を指定数量を超えて保管する場合には、届出や許可といった具体的な手続きが義務づけられます。

これを怠ると、重大な事故や法的責任につながる恐れがあります。

あ、やっぱ指定数量ってキーワード出てきた! これ、ほんとによく出るやつだよね!

そうそう。指定数量を超えると届出、10倍以上になると許可が必要というのは、過去問でもひっかけパターンが多いから要チェックだよ

現場での安全管理は、法律の知識なしでは成立しません。

そのため、資格試験では「法令」を重視し、正しい知識を持つ人材を育成することが目的とされています。

よく出るテーマと出題形式の特徴

出題傾向をさらに細かく見ると、頻出テーマには次のような特徴があります。

これらは年度を問わず繰り返し問われており、優先的に学習すべき内容です。

| テーマ | 要点 | 出題頻度 |

|---|---|---|

| 指定数量 | 届出・許可の必要な条件(例:1倍超・10倍超) | 毎年必出 |

| 危険物施設の種類 | 製造所・貯蔵所・取扱所の違いと管理基準 | ほぼ毎年 |

| 取扱者の役割 | 資格者の範囲、保安監督者との違い | 頻出 |

また、設問文の表現を変えたり、選択肢に紛らわしい表現を含めたりするパターンもよく見られます。

単なる暗記では対応しづらく、理解を深めた学習が求められる部分でもあります。

乙4法令問題対策のポイントまとめ

乙4試験の法令問題は、出題される内容がある程度決まっており、市販の問題集や過去問演習を通じて出題パターンをつかむことが効果的です。

特に、危険物の指定数量や施設の区分、取扱者の役割に関する項目は頻出テーマとして知られています。

この章の要点チェックリスト

- 乙4試験の法令問題は全体の約60%を占める

- 指定数量・施設の区分・資格者の義務は特に重要

- 問題の言い回しが変わっても、基本の理解があれば対応可能

頻出する乙4法令問題の特徴と出題傾向

乙種第4類(乙4)の危険物取扱者試験では、法令分野が全体の半分以上を占めており、出題傾向を的確に把握することが合格への大きな鍵となります。

この章では、乙4法令過去問をもとに、出題頻度の高い条文やテーマ、問題文の特徴を整理して解説します。

よく出る条文と試験での問われ方

乙4試験で繰り返し出題されているのが、消防法の主要条文です。

特に「第9条の3」「第10条」「第11条」は頻出で、いずれも危険物の取り扱いや施設運用に密接に関わる内容です。

以下に、それぞれの条文と試験で狙われやすいポイントをまとめました。

これらの条文は、単なる暗記だけでは対応が難しい分野です。

設問では、具体的な数値や運用例を絡めた選択肢が出題されるため、実務的なイメージとセットで覚えておくことが重要です。

危険物施設ごとの違いと基準については、こちらの講座で図解入りで詳しく解説しています。▶️【試験対策】乙4危険物施設の全体像を徹底解説|製造所・貯蔵所・取扱所の違いと基準

よく出る条文って、丸暗記しとけば大丈夫でしょ? 10回読めば覚えるし

そう、それが危ないんだよね。条文を丸暗記しても、試験では「どこに何リットル保管するか」みたいな具体例で出てくるから。使い方まで理解しておかないと、引っかかりやすいんだよ

消防法の条文理解を深めるためのポイント

条文ごとの理解を深めるには、それぞれの「判断基準」を明確にすることが効果的です。

例えば、指定数量を超えるかどうかで手続きが大きく変わる第10条は、下記のような倍数規制の把握が欠かせません。

| 条文番号 | 主な内容 | 試験での問われ方 |

|---|---|---|

| 第9条の3 | 資格者の業務範囲と責任の明確化 | 取扱者と保安監督者の違いを問う問題 |

| 第10条 | 指定数量超過時の手続き(届出・許可) | 倍数ごとの対応内容を問う設問が多い |

| 第11条 | 施設の種類と管理基準の違い | 設置義務や用途ごとの分類知識を問う |

問題文では、「ガソリンを〇〇L保管する場合の手続きは?」といった形式で出題されることも多いため、具体的な数値にも注意して学習しておきましょう。

指定数量と施設の基準に関する代表的な出題パターン

乙4試験で最も出題率が高いのが「指定数量」に関する問題です。

指定数量とは、危険物を保管・取り扱う際に基準となる量で、この数値を超えると届出や許可が必要となります。

あわせて覚えておきたいのが「施設の分類」です。

製造所・貯蔵所・取扱所にはそれぞれ定義と管理基準があり、用途や設置場所によって分類されます。

これらの数値や分類に関する知識は、ひっかけ問題として頻繁に出題されるため要注意です。

特に倍数規制や、施設ごとの適用条文をあいまいに覚えていると、誤答につながりやすくなります。

頻出条文・テーマの理解ポイントまとめ

乙4試験の法令問題は、出題テーマがある程度決まっており、しっかりと対策すれば確実に得点できる分野です。

特に消防法に基づく条文や指定数量・施設の分類などは、基本事項として確実に押さえておきましょう。

この章の要点チェックリスト

- 第10条:指定数量の「1倍超=届出」「10倍超=許可」を理解する

- 第11条:製造所・貯蔵所・取扱所の機能と基準の違いを覚える

- 第9条の3:「危険物取扱者」と「保安監督者」の役割の違いを明確にする

🧠 危険物取扱者(乙4)|ここまでの理解度をチェック!1問だけ○×テスト

法令問題で特に出題頻度の高い「指定数量」とその手続き、理解はバッチリですか?

乙4試験では、具体的な数値や手続きの区別を問う“ひっかけ”が頻出します。さっそく、1問だけ○×問題に挑戦してみましょう👇

❓ 問題:

ガソリンを150L保管する場合は、指定数量を超えていないため、届出の必要はない。

👉 ○ or ✕?

乙4法令頻出問題の攻略法|試験対策に必要な視点

乙4試験の法令問題は出題数が多く、合格に直結する重要分野です。

確実に得点を重ねるには、過去問の傾向を理解し、よく出る問題の「型」に慣れておくことがポイントです。

ここでは、出題パターンの特徴と、誤答を防ぐために必要な読解力の養い方について解説します。

よくある出題形式とその対策

乙4法令問題には、毎年繰り返し出される「定番パターン」がいくつかあります。

これらは、条文の細かい内容を直接問うというよりも、「実務に照らして正しい判断ができるか」を見極める形式が中心です。

対策としては、ただ用語を暗記するのではなく、それぞれの制度や役割がどのような場面で機能するのかを理解することが重要です。

設問には一見正しそうに見える「ひっかけ」が含まれている場合があるため、文章を丁寧に読み、選択肢のどこが誤りかを見極める力も求められます。

この前も、“指定数量未満なのに届出が必要”って選んで間違えたんだよな…なんか正しそうに見えて…

そういうの、本番でもよく出るからね。判断の根拠まで理解していないと、似たような表現にすぐ引っかかっちゃうよ

ひっかけ問題を見抜く読解力の鍛え方

乙4試験の法令問題では、意図的に受験者を迷わせるような選択肢が含まれることがあります。

こうした「ひっかけ問題」に対応するためには、表現の違いに気づける力や、文中の数値や条件に注意を払う習慣が大切です。

これらに対応するには、一問一答的な学習だけでなく、選択肢の根拠を自分で説明できるレベルで知識を定着させることが効果的です。

また、過去問を解いた後に「なぜそれが正解・不正解なのか」を必ず確認し、自分の思考パターンに偏りがないかも見直すようにしましょう。

乙4法令問題対策のポイントまとめ

乙4試験の法令分野で得点を伸ばすためには、頻出テーマを効率よく学習し、よくあるひっかけ問題への対応力を高めておくことが欠かせません。

一見似ている選択肢の中で正確な判断ができるかどうかが、合否を分ける鍵になります。

この章の要点チェックリスト

- 法令問題には毎年共通する出題パターンがある

- 選択肢の細かい表現の違いに注意しながら解答する

- 単なる暗記ではなく、根拠を持って判断できる理解力が必要

🧠 【法令編小テスト】危険物乙4のよく出る問題で理解度チェック【過去問想定】

この前、施設の分類バッチリ覚えたって言ったけど、製造所と取扱所って…結局どっちがどっちか混乱してきた…

あー、それ試験でもよくある混乱パターンだね。出題の仕方がひっかけっぽいから、理解できてないと間違えやすいんだよ

うわ、マジで? しかも過去問でめっちゃ出るって書いてあったし…これは一回整理しないとマズいかも…

そう。だから今回は、乙4法令の過去問想定のチェックテストを用意してるよ。実際に出題された傾向を踏まえて作ったから、今のうちに確認しておこう

📌 問題1:指定数量に関する手続きの基準

指定数量を1倍超える危険物を取り扱う場合、必要な手続きとして正しいのはどれでしょう?

1️⃣ 許可が必要

2️⃣ 登録が必要

3️⃣ 届出が必要

4️⃣ 手続きは不要

📌 問題2:施設分類の見極め

次のうち、「製造所」として法令上もっとも適切に該当するものはどれでしょう?

1️⃣ 危険物を使用する事務所

2️⃣ 危険物を貯蔵する倉庫

3️⃣ 危険物を取り扱う臨時の場所

4️⃣ 危険物用の常設設備がある製造施設

📌 問題3:「取扱者」と「保安監督者」の役割の違い【過去問レベル】

次のうち、「保安監督者」の法令上の役割として正しいものはどれでしょう?

1️⃣ 危険物施設の清掃のみを行う

2️⃣ 危険物を実際に取り扱う作業者すべてのこと

3️⃣ 危険物取扱者を指導・監督して施設全体の保安を担う人

4️⃣ 消防署で危険物関連の審査を担当する職員

📌 問題4:「届出」と「許可」の違いを見極めよう【過去問レベル】

指定数量の10倍以上の危険物を新たに貯蔵しようとする場合、必要な手続きはどれでしょう?

1️⃣ 事前届出

2️⃣ 許可

3️⃣ 管理計画の提出

4️⃣ 報告義務のみ

📌 問題5:法令分野の試験内比率【おさらい問題】

乙種第4類(乙4)の危険物取扱者試験において、法令分野が占める割合として最も近いのはどれですか?

1️⃣ 約20%

2️⃣ 約40%

3️⃣ 約60%

4️⃣ 約80%

🎯 小テストの総括

乙4試験では、「指定数量」「施設の分類」「条文の理解」「資格者の違い」などが、法令頻出問題として過去問でも繰り返し問われています。

この記事の内容をおさらいすれば、これらの問題は確実に得点できる範囲です。

試験対策のポイント

- 乙4法令過去問でよく出るパターンを把握しておく

- ひっかけ問題の傾向を理解し、選択肢を正確に読み解く力を養う

- 数値や用語を「意味ごと」覚えて、本質的な理解を意識する

この小テストを活用して、乙4試験合格に一歩近づきましょう!

まとめ|乙4法令過去問と頻出問題を押さえ試験対策を万全に

乙種第4類(乙4)の危険物取扱者試験において、法令問題は合否を左右する最重要分野のひとつです。

今回の講座では、過去問の傾向分析をもとに、出題頻度の高いテーマやよく問われる条文、そして試験対策に欠かせない視点を解説してきました。

単なる暗記では太刀打ちできない設問が多いため、出題の背景や制度の意味を理解しながら取り組むことが、着実な合格への近道となります。

乙4試験で問われる法令問題の要点を以下にまとめます。

試験対策のための法令ポイント最終チェックリスト

- 法令分野は乙4試験の約60%を占める。得点源にしやすいため最優先。

- 指定数量:超過で届出、10倍以上で許可(消防法第10条)

- 危険物施設の分類:製造所(常設)・貯蔵所(保管)・取扱所(使用)

- 保安監督者と危険物取扱者の違い(第9条の3)

- 施設ごとの設置基準と管理要件(第11条)

- 条文を暗記するのではなく、「使い方」「背景」の理解が重要

- 設問では具体的な数値や状況を使ったひっかけが多い

- 小テストや過去問で「問題の型」に慣れておくことがカギ

法令問題に苦手意識を持つ方も多いですが、頻出パターンと出題意図を押さえておくことで、安定した得点源に変えることが十分に可能です。

この講座の内容を参考に、過去問や模擬問題で実力を試しながら、理解を深めていきましょう。

当サイトでは、無料で独学できる講座や演習問題を多数提供しています。

合格に向けて、今すぐ学習を始めてみてください。

ふぅ…小テスト、全問正解とはいかなかったけど、出題のクセがわかってきたかも!

うん、ひっかけ問題にちゃんと気づけてたのは成長の証だね。あとは実戦形式で慣れていく段階かな

実戦形式って…あっ、あれか! 本番レベルの問題が一気に出てくるってやつ?

そうそう。次は実際の出題形式に近い形で、法令問題を50問まとめて解いてみるチャレンジが待ってるよ。腕試しにはぴったりだから、やってみて!

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。