「乙4法令ってややこしくて、どこから手をつけていいのかわからない」「独学で進めているけど、本当にこのやり方で合っているのかな…」

そんな不安や迷いを抱えている方は、決して少なくありません。

この無料講座では、危険物取扱者(乙種第4類)試験の中でも特に出題割合が高い“法令分野”に焦点を当て、初心者でも迷わず理解できるよう丁寧に解説しています。

制度の全体像から試験の出題傾向、そして独学でも合格を目指せる具体的な勉強法まで、ポイントを押さえてご紹介します。

【この講座の重要度】10 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

💡 最重要:試験によく出る&合格に直結する知識。必ず押さえておこう!

この講座で得られること

- 無料で独学可能!乙4法令の基本構造と試験に出やすい法律の整理

- 消防法や施行令など、乙4法令問題に頻出の条文の見分け方と覚え方

- 試験によく出る「指定数量」など、押さえておきたい頻出パターンと注意点

法令のとこ全然わからん…!“消防法”とか“施行令”とか出てくるたびに頭パンクしそう!

焦らなくて大丈夫。実は、試験でよく出る条文や頻出パターンって決まってるんだよ。まずはそこを理解すれば、法令も“使える知識”になるからね

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。

乙4試験対策に特化した勉強サイトとして、市販レベルの模擬試験や過去問対策もすべて無料で提供しています。

【無料で独学可能】危険物取扱者の基本的な役割と資格制度の全体像

危険物取扱者という資格は、ただ試験に合格すれば良いというものではありません。

この資格制度は、私たちの生活や社会を守るために設けられた明確な理由があります。

特に乙種第4類(乙4)は、危険物取扱者資格の中でも受験者数・需要ともに非常に高く、多くの現場で求められています。

ここでは、危険物取扱者の制度概要や乙4資格が注目される理由、実務で果たす役割について、試験対策の基礎として押さえておくべき内容を丁寧に解説します。

危険物取扱者の種類と乙4が注目される理由

危険物取扱者とは、消防法に基づいて定められた国家資格で、危険物の貯蔵や取り扱いを法令に則って行うために必要とされるものです。

この資格がなければ、危険物を一定の条件下で安全に扱うことはできません。

資格の種類は「甲種」「乙種(第1類〜第6類)」「丙種」に分かれており、いずれも対象とする危険物や取り扱い範囲が異なります。

中でも、乙種第4類(通称:乙4)は、ガソリンや灯油、アルコール類といった引火性液体を取り扱うために必要な資格です。

え、乙4って液体だけなの?アルコールも?なんか思ってたより範囲広いな…

そうだよ。乙4は“第4類=引火性液体”って覚えておくといいよ。試験ではこの分類が基本になるからね

乙4が多くの受験者から選ばれている背景には、以下のような点が挙げられます。

なお、各資格の違いを簡単にまとめると以下のようになります。

| 資格の種類 | 取得条件 | 主な取扱範囲 |

|---|---|---|

| 甲種 | 化学系学科修了や乙種全類取得者など | 全ての危険物の取り扱いと指導が可能 |

| 乙種 | 原則として満18歳以上で受験可能。一部地域や特殊試験の場合、別途条件が設けられるケースあり | 指定された類の危険物を取り扱える |

| 丙種 | 年齢などの制限なし | 引火性液体の一部を簡易に取り扱い可能(監督・指導は不可) |

乙4資格が求められる業界とその背景

乙4資格が特に多くの業界で必要とされているのは、扱う危険物が私たちの生活に非常に身近なものだからです。

たとえばガソリンスタンドや配送センター、塗装現場、工場など、さまざまな現場で引火性液体が使用されています。

ガソリンは引火点が約-40℃と非常に低く、真冬の屋外でも簡単に蒸発・引火する性質があります。

また、エタノールなどのアルコール類も揮発性が高く、空気中に拡散しやすいため、火種があれば一瞬で炎上するリスクもあります。

これらの危険物を安全に取り扱うには、知識と判断力の両方が欠かせません。

そのため、現場では法令に則った取り扱いと有資格者の関与が強く求められているのです。

つまり、有資格者がいないと現場で危険物って扱えないってこと?

その通り。特に乙4は現場の基本だから、法令を理解した上での判断力も求められるんだよ

危険物取扱者制度の目的と有資格者に求められる責任

危険物取扱者制度は、消防法第12条などの規定に基づき設けられており、人命・財産の保護および公共の安全確保を目的としています。

制度の根幹には、「危険物を扱う以上は、適切な知識と管理能力を備えた者による対応が不可欠である」という考え方があります。

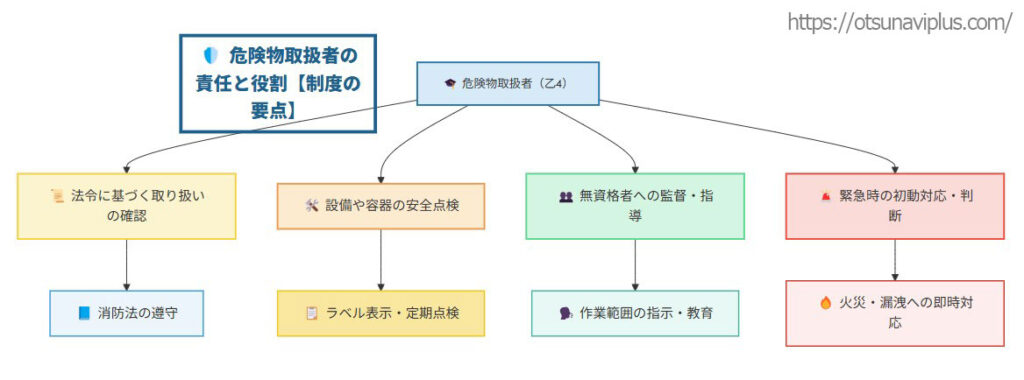

実際の現場では、有資格者に次のような役割が課されます。

これらの責任は、単に「資格を持っている」だけでは果たせません。

そのため、試験でも「危険物の定義」や「監督義務の範囲」「届出の必要性」など、実務に直結する法令知識が繰り返し問われています。

危険物取扱者の役割と制度の要点まとめ

危険物取扱者の資格制度は、社会全体の安全を支えるために設けられた非常に重要な仕組みです。

中でも乙4は、身近で扱いやすい物質を対象にしていることから、実務・試験の両面で特に注目されています。

この章の要点チェックリスト

- 危険物取扱者は消防法に基づき、都道府県知事名義で交付される免状により認定される国家資格。

※手続き実務は「消防試験研究センター」が担う - 乙4は、引火性液体(第4類危険物)を取り扱うために必要な資格の一つで、最も受験者が多い

- ガソリンやアルコールなど、危険性の高い物質を扱う業界では必須

- 有資格者には法令遵守・安全管理・監督義務など多くの責任が課されている

乙4試験で問われる法令の範囲と出題傾向

乙4試験では、危険物そのものの知識だけでなく、それを取り巻く法令に関する理解も欠かせません。

中でも法令分野は、出題数が多く、かつミスしやすいポイントでもあるため、あらかじめ出題傾向を知っておくことが重要です。

この章では、乙4法令問題で取り扱われる法的枠組みと、それぞれの出題ポイントを整理します。

試験に向けて、どこを重点的に学ぶべきかの指針になるはずです。

乙4法令問題で出題される法律とその種類

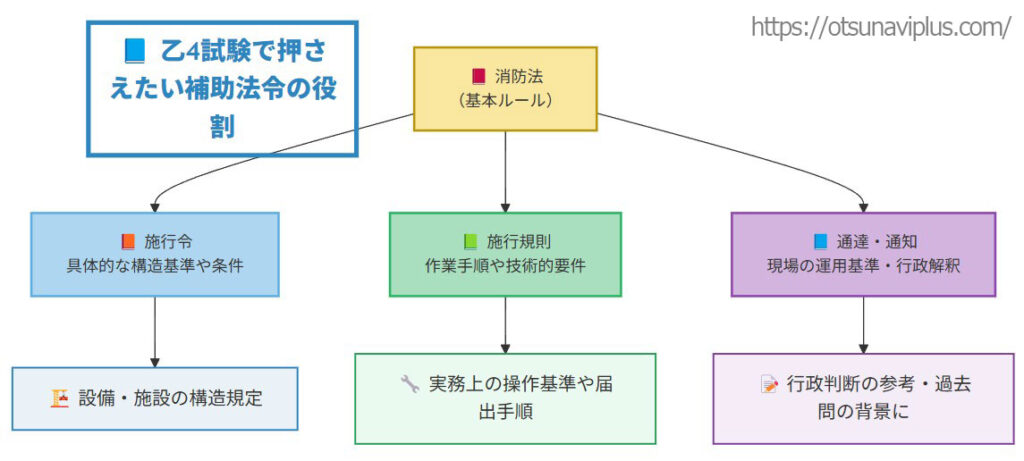

乙4試験で問われる法令は、大きく以下の3つに分類されます。

え、法令ってそんなに分かれてるの?全部“消防法”ってひとくくりで覚えてたかも…

そこが落とし穴。“本法・政令・省令・通達”の違いを押さえるのが、乙4法令対策の基本だよ

最も出題数が多いのは「消防法」です。

この法律は、危険物の取扱いや貯蔵方法、有資格者の配置義務や違反時の罰則など、危険物取扱者の実務に直接関わる基本ルールを定めています。

一方、施行令や施行規則では、施設の構造基準や消火設備の設置要件など、より細かい技術的な内容が定められています。

これらは消防法を実際の運用に落とし込むためのルールであり、試験でも実務を想定した出題が多く見られます。

通達や通知は法的拘束力はないものの、行政の解釈や現場での運用方針を示すものであり、過去問での出題形式や設問の意図に影響している場合があります。

そのため、テキストや講習会で補足的に触れておくと理解が深まります。

消防法の条文ごとに押さえるべきポイント

乙4法令問題の中心にある消防法は、条文単位で出題されることが多いため、それぞれの条文の目的と内容をセットで覚えることが大切です。

以下は、乙4試験でよく出題される代表的な条文とその概要です。

| 条文番号 | 主な内容 |

|---|---|

| 第10条 | 指定数量以上の危険物を取り扱う際に必要な届出に関する規定 |

| 第11条 | 一定の施設で指定数量以上を扱う際に必要な許可に関する規定(例:製造所・貯蔵所など) |

| 第12条 | 取扱施設における危険物取扱者の配置義務 |

| 第13条 | 作業時の監督義務に関する規定 |

| 第9条の3 | 無資格者の作業時には有資格者の立ち会いが必要 |

指定数量の10倍を超える保有については、施設の種類や用途に応じて『許可が必要』となる場合がありますが、この“10倍”という数値は消防法に明記されたものではなく、施行令等で用いられる目安に過ぎません。

試験ではこの数値を前提とした出題が多く見られます。

“10倍”って数字、試験ではよく出るけど、実は法律には書かれてないんだ。目安として覚えるのが正解だよ

このように、条文ごとの位置づけや実務との関係を理解しておくと、知識が定着しやすくなります。

施行令・規則・通達の役割と理解のコツ

消防法が定める大枠のルールだけでは現場の運用に対応しきれないため、施行令や施行規則といった細則で具体的な条件や基準が補われているんです。

これらは、施設構造や保安基準などをより具体的に定めており、乙4試験でも実践的な理解力が求められる場面で出題されやすい分野です。

たとえば、「屋外タンクの設置距離」「防油堤の容量」など、見落としがちな細かな数値や条件が問われる場合があります。

数字だけ覚えるのではなく、「なぜその基準があるのか」という背景まで理解しておくと、記憶に残りやすくなります。

また、通達や通知は法的拘束力は持ちませんが、現場運用のルールとして機能しています。

試験問題に直接登場することは少ないものの、過去問で繰り返し登場する表現の背景には、こうした行政文書があることも多いため、学習の参考として活用する価値があります。

乙4法令の出題範囲まとめ

乙4の法令分野では、条文を丸暗記するよりも、「どの法律が、どんな役割を果たしているか」を理解する姿勢が合格への近道になります。

特に消防法は出題の中心となるため、基礎から丁寧に積み上げていきましょう。

この章の要点チェックリスト

- 乙4試験の法令問題は、消防法・政令・省令の3層構造で構成されている

- 条文番号と内容をセットで覚えると、出題意図が読みやすくなる

- 施行令や規則は細かな設備基準に関わり、実務を想定した出題が多い

- 通達・通知は間接的に試験傾向に影響することもあるため、参考にすると理解が深まる

- 「指定数量の10倍」などは制度上の明記ではなく、試験上の頻出パターンとして認識する

🧠 危険物取扱者(乙4)|理解の“地盤”を試す○×クイズ

「消防法?施行令?施行規則?どれがどれだっけ…」

そんなふうに混ざってしまいがちな“法令の層構造”、ここで本質的な理解をチェックしてみましょう。

❓ 問題:

消防法施行令は、消防法そのものではなく、施設の構造や技術基準などを具体的に定めた政令であり、試験では数値や条件を問う問題が多く出題される。

👉 ○ or ✕?

乙4法令問題の出題傾向と合格を目指すための対策

乙4試験では、危険物そのものの知識だけでなく、法令に関する理解が得点のカギを握ります。

とくに「乙4法令問題」は、出題パターンに一定の傾向があるため、効率よく対策を立てれば、得点源として活用しやすい分野です。

この章では、過去問に基づく出題傾向、混同しやすい用語の整理、そして独学でも対応できる効果的な勉強法について解説します。

過去問から読み取る出題傾向と頻出テーマ

乙4の法令問題では、過去問を分析すると、毎年似たようなテーマが繰り返し出題されていることがわかります。

そのため、まずは過去の出題傾向をつかむことが、合格への第一歩となります。

よく見られる出題テーマは以下のとおりです。

たとえば、指定数量を大幅に超える場合には、試験では“10倍”を超えると許可が必要という形式で出題されることが多いですが、実際の制度では消防法施行令に定められた具体的な条件に基づきます。

この“10倍”という基準については、制度上に明文化されていないため、「試験上よく出る目安」として把握する必要がある点にも注意しましょう。

混乱しやすい用語や条文を正しく区別する

乙4法令問題では、語句の意味を正確に理解していないと、よく似た言葉に惑わされやすくなります。

特に、選択肢に紛れて登場する“届け出”と“許可”の違いや、“監督”と“立会い”の使い分けは、出題者が意図的に混ぜてくる代表的なポイントです。

え、届け出と許可って似てるし、もうほぼ一緒でいいんじゃないの?

それだと落とされるよ。“届け出”は事前に知らせること、“許可”は行政からの正式な承認。意味が違うから要注意だよ

それぞれの違いを明確に理解しておくことが、得点力の差につながります。

| 類似用語 | 意味と使い分けのポイント |

|---|---|

| 届け出 / 許可 | 届け出は“事前に知らせる”、許可は“承認を得る”行為 |

| 指定数量 / 保有数量 | 基準となるのは指定数量。実際の保有量と比較して規制が変わる |

| 立会い / 監督 | 立会いは無資格者の作業への同席、監督は責任ある指導を伴う |

このように、意味や背景をしっかり理解しておくことで、ひっかけ問題にも落ち着いて対応できるようになります。

特に法令問題は、「なんとなくの暗記」より「場面を想像して理解する」ことが求められます。

無料教材を活用した独学対策のポイント

法令問題に取り組む際、参考書や講座を使うのも有効ですが、無料教材を活用した独学でも十分に合格は狙えます。

近年はウェブ上に良質な問題集や解説サイトが多数あり、自分のペースで学びやすい環境が整っています。

効果的な学習法を以下にまとめました。

特に独学では、「なぜそうなるのか」という理由まで落とし込む勉強が理解の定着に直結します。

覚えにくい項目ほど、実際の現場や状況を想像しながら学ぶことで、記憶の定着が良くなります。

たとえば“防油堤の容量”なんかは、油が漏れたときの流れをイメージすると覚えやすいよ。暗記よりも理解重視ね

乙4法令問題の頻出対策まとめ

乙4試験の法令問題は、出題傾向が明確である分、対策のしやすさがあります。

ただし、「暗記に頼るだけ」ではなく、意味や背景を踏まえて理解する姿勢が重要です。

この章の要点チェックリスト

- 乙4法令問題は、出題傾向を知ることで効率よく学習できる

- 類似語の意味の違いを押さえると、誤答を減らせる

- 試験上よく出る「目安の数値」は、制度の明文化ではない場合もある

- 無料教材や反復学習を活用すれば、独学でも十分に合格レベルに到達できる

🧠 【法令編小テスト】危険物乙4のよく出る問題で理解度チェック【過去問想定】

“届け出”と“許可”ってさ、どっちも“やります”って伝えるだけだよな?言い方違うだけっていうか

おっと、それ引っかかる人多いやつ。“届け出”は通知、“許可”は承認が必要。意味が全然違うから注意してね。試験でもよく出るよ

えっ…!“10倍超えたら届け出”って覚えていたけど、あれって“許可”がいるの!?うわ、完全に思い違いしてたわ〜

そう、それ。『指定数量の10倍』っていうのも、試験でよく出る目安だけど、実は法令に明記されてないから要注意ね

うわ…これ全部ゴロ合わせで覚えてたのに、意味ちゃんと知らなかったわ…

ふふ、じゃあ実力試しにちょうどいい小テストがあるよ。過去問っぽい問題も入ってるから、ぜひ挑戦してみて

📌 問題1:乙4資格の対象となる危険物は?

乙種第4類(乙4)の資格が必要となる危険物として、正しいものはどれですか?

1️⃣ 塩素酸ナトリウム

2️⃣ ガソリン

3️⃣ アンモニア水

4️⃣ 過酸化水素

📌 問題2:危険物取扱者制度の目的について正しいのは?【過去問レベル】

危険物取扱者制度の目的として、正しく述べられているものはどれですか?

1️⃣ 試験に合格すれば全ての危険物の取扱いが可能になる

2️⃣ 危険物の取り扱い経験があれば資格は不要となる

3️⃣ 危険物の事故を防ぎ、公共の安全を確保するための制度である

4️⃣ 消防法の範囲外の業務に限定された制度である

📌 問題3:「指定数量の10倍」に関する記述として正しいのは?

次のうち、乙4法令問題でよく見られる「指定数量の10倍」に関する正しい理解はどれか?

1️⃣ 消防法で明確に定められた数値である

2️⃣ 保有量が10倍を超えると、必ず罰則が科される

3️⃣ 試験ではよく出題されるが、「10倍」という基準は法令に直接明記されているわけではない

4️⃣ 10倍までは資格者なしでも取り扱い可能

📌 問題4:消防法第12条の内容に関する設問【過去問レベル】

消防法第12条に規定されている内容として、正しいものはどれですか?

1️⃣ 指定数量の変更手続きについて

2️⃣ 危険物の取扱いに際して、有資格者を配置する義務

3️⃣ 火災発生時の報告義務

4️⃣ 許可の取り消しに関する手続き

📌 問題5:「監督」と「立会い」の違いに関する理解【過去問レベル】

「監督」と「立会い」の違いについて、適切な理解はどれか?

1️⃣ どちらも無資格者の作業を許可する行為である

2️⃣ 立会いは責任を伴い、監督はその場にいればよい

3️⃣ 監督は責任ある指導を含み、立会いはその場で見守ることを指す

4️⃣ 立会いの方が責任が重い

🎯 小テストの総括

乙4試験の法令分野では、「用語の正しい理解」や「条文の位置づけ」が重要なカギになります。

今回の小テストで取り上げた内容は、実際の過去問でも何度も出題されている基本テーマばかりです。

もし間違えた問題があったら、それは“理解のチャンス”です。

講座をもう一度見直してみると、新たな気づきがあるはずです。

この講座や無料教材を活用しながら、独学でも確かな力をつけて、乙4法令問題を得点源にしていきましょう!

まとめ|乙4法令問題の理解と対策が合格へのカギ

乙4法令問題は、ただの暗記では太刀打ちできない「理解力」が試される分野です。

危険物取扱者としての責任を踏まえ、法令がなぜ定められているのかを考えながら学ぶことで、知識がより実践的なものとして定着していきます。

今回の講座では、制度の全体像から試験傾向、具体的な対策までを丁寧に整理してきました。

ここで改めて、押さえておきたいポイントをまとめておきましょう。

試験直前に見直したい!乙4法令チェックリスト

- 法令問題は、消防法・施行令・施行規則の3層構造。体系的な理解が合格のカギ。

- 監督と立会いの違いは混同しやすく、出題パターン多数あり(第12条・第13条)

- 条文番号と役割をセットで覚える(例:第12条=配置義務/第36条以降=罰則)

- 指定数量「10倍」などの数値は法令に明記されていないが、実務上の設備基準強化の目安や、試験での出題パターンとして頻繁に登場

- 無料教材・過去問・暗記カードなどを反復学習に活用すれば独学でも十分合格可能

- 条文の背景や実務での意味合いを意識しながら学ぶと記憶に残りやすい

- 類似用語(例:届け出/許可、指定数量/保有数量)の意味の違いも整理しておく

法令問題は難しく感じるかもしれませんが、一つひとつのルールには必ず理由があります。

その背景を意識しながら学ぶことで、試験対策だけでなく、資格取得後の実務にも役立つ知識になるはずです。

ぜひこの無料の勉強サイト「オツナビ式・乙4独学講座」を活用し、「確かな理解」を積み上げながら、自信を持って合格を目指していきましょう。

ふー、今回の小テストはまあまあ…いや、ちょっと引っかけ多くない!? “届け出”と“許可”でミスったし…

でも大丈夫。意味の違いを理解したから、次は間違えないよ。本番ではそこが差になるからね

ところでさ、乙4取ったらすぐ現場でバリバリ働けるの?それとも何か免状とか手続きある感じ?

そのあたりも含めて、次の講座で解説するよ。乙4を取ったあとの活用法とか、甲種・丙種との違いも押さえておくと選択の幅が広がるからね

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。