「乙4の勉強、燃焼のしくみがどうにもピンとこない…」 「三要素とか引火点とか、言葉は聞くけど実際どう違うの?」

独学で学んでいる中で、同じように疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

燃焼の仕組みは、乙種第4類の中でも特に基本的かつ重要なテーマですが、その分「なんとなくの理解」で済ませてしまうと試験本番で戸惑ってしまうことも少なくありません。

この無料講座では、危険物取扱者乙4試験の中でも頻出の「燃焼の条件」「燃焼反応」「燃焼の仕組み」にフォーカスし、ただの暗記に頼らず仕組みから理解できる内容を丁寧に整理しました。

【この講座の重要度】 10 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

💡最重要:試験によく出る&合格に直結する知識。必ず押さえておこう!

この講座で身につくこと

- 「燃焼の三要素」の基礎とその関係性

- 試験に出やすい「発火」と「引火」の違いと見分け方

- ガソリンやエタノールなど身近な危険物の性質と出題傾向

うーん…“燃焼の三要素”って言われても、どれがどう関わって燃えるのかがよくわかんないんだよな〜

そこ、試験でも引っかかりやすいポイントなんだよ。暗記だけじゃなくて、燃焼が“どう起こるか”の仕組みを理解すれば、応用問題にも強くなるよ

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。

市販レベルの模擬試験や過去問対策もすべて無料。初学者でも、基礎から効率よく合格を目指せます。

【無料で独学可能】燃焼の条件を理解しよう

危険物取扱者(乙種第4類)の試験を目指すうえで、「燃焼の三要素」の理解は避けて通れません。

多くの受験者が「とりあえず暗記すればいい」と思いがちですが、実際の出題では状況を読み取って判断する応用問題も増えています。

この見出しでは、燃焼が成立する仕組みを可燃物・酸素供給源・点火源という三つの視点から整理し、それぞれがどのように関わり合っているかを分かりやすく解説します。

試験対策としてはもちろん、火災がどのように発生するかを理論的に理解するうえでも、非常に役立つ知識です。

燃焼が成立するために必要な三要素

燃焼が発生するには、次の三つの条件が同時にそろっている必要があります。

これは消防分野や危険物安全指針などでも広く用いられる「燃焼の三要素」として知られています。

原則として、いずれか一つでも欠けると燃焼は起こりません。

逆に言えば、三つの条件がそろう環境は、それだけ火災リスクが高いということになります。

このあたり、少し曖昧になりやすいので、覚えるだけでなく「なぜ必要なのか」を意識すると、理解が深まります。

なるほど、3つ揃えば燃えるってことか!でも、どれが一番大事とかあるの?

どれか1つでも欠けると燃焼は起こらないから、“可燃物・酸素・点火源”の役割をそれぞれきちんと理解しておくのがポイントだよ

乙4試験では頻出の基本知識

燃焼の三要素は乙4試験で毎年のように問われる基本テーマの一つで、実際の過去問でも、以下のような形式でよく出題されています。

- 「静電気による着火は、三要素のうちどれに該当するか?」

- 「酸素が不足した場合、燃焼にどのような影響が出るか?」

こうした問題では、単純な暗記ではなく、三要素の役割をきちんと理解しているかが問われます。

また、言い換え表現や状況設定を変えた問題が多いため、実際の現場をイメージしながら学習を進めることが効果的です。

三要素がどう関係しているのかを理解する

燃焼の三要素は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに影響し合っています。

具体的には、可燃物の種類によって必要な酸素濃度が変わったり、点火のしやすさが異なったりすることがあります。

以下のような表で整理すると、理解がより深まります。

| 可燃物の種類 | 引火点の目安 | 必要な酸素濃度 | 点火のしやすさ |

|---|---|---|---|

| ガソリン | 約-40℃ | 低濃度でも可燃 | 非常に高い |

| 灯油 | 約40〜60℃ | 中程度 | やや高い |

| エタノール | 約13℃ | 低濃度で可燃 | 高い |

このように、可燃物の性質によって必要な条件が異なるため、三要素が揃っていても燃焼が成立しないことがあります。

そのため、単純な暗記ではなく、各要素がどのように関係しているのかを理解しておくことが重要です。

実際の過去問でも、物質の特性差に注目する設問が多く出題されており、こうした違いを理解しているかどうかが試される場面が増えています。

三要素が揃えば燃焼しやすい状態にはなるけど、物質の性質や酸素濃度の条件によっては反応が起こらないこともあるよ。だから“引火点”や“必要な酸素濃度”を一緒に覚えておくのが大事!

燃焼の三要素に関する要点まとめ

燃焼の成立には「三要素」が欠かせないという基本を中心に、試験対策として重要なポイントを整理しました。

ここで紹介した内容は、乙4試験でもよく問われるテーマですので、確実に理解しておきましょう。

この章の要点チェックリスト

- 燃焼には「可燃物・酸素・点火源」の三つが必要

- 燃焼は、いずれか一つでも欠けると成立しない(※原則として)

- 乙4試験では言い換えや応用形式で頻出

- 三要素は互いに影響し合う関係性がある

- 物質ごとの性質の違いにも注意が必要

燃焼反応の仕組みをわかりやすく解説

危険物取扱者(乙種第4類)の試験では、「燃焼の条件」と並んで、燃焼反応の化学的な側面がよく問われます。

なかでも「燃焼とは何か」「どのような反応として分類されるのか」といった理解が浅いままだと、ひっかけ問題に対応できません。

この項目では、燃焼反応を化学的にどう捉えるのか、試験で混同しやすい用語の違い、そして身近な可燃物の特性について、具体的に整理していきます。

記憶に頼るだけではなく、仕組みとして理解することが、試験本番でも実務の場面でも大きな力になります。

燃焼とはどんな反応か|酸素との急速な酸化反応

燃焼は、一般的に可燃物が酸素と急速に反応し、熱と光を発する現象として定義されます。

この化学反応は「酸化反応」の一種であり、ただの酸素の結合ではなく、エネルギーの放出を伴う点が特徴です。

たとえば、ガソリンの主成分である炭化水素(C₈H₁₈)が酸素と反応すると、以下のような式で表されます。

2C₈H₁₈ + 25O₂ → 16CO₂ + 18H₂O + 熱エネルギー

この反応では、酸素との結合によって多くのエネルギーが放出され、それが“火”として現れます。

試験では、こうした基本的な反応式が直接問われることは少ないですが、「酸化=燃焼」という理解は選択問題の正誤判断に不可欠です。

ここ、ただの酸化と燃焼の違いを混同しやすいけど、“熱と光を伴う急速な反応”ってところが燃焼のポイントだよ。選択肢で迷ったらここを思い出してね

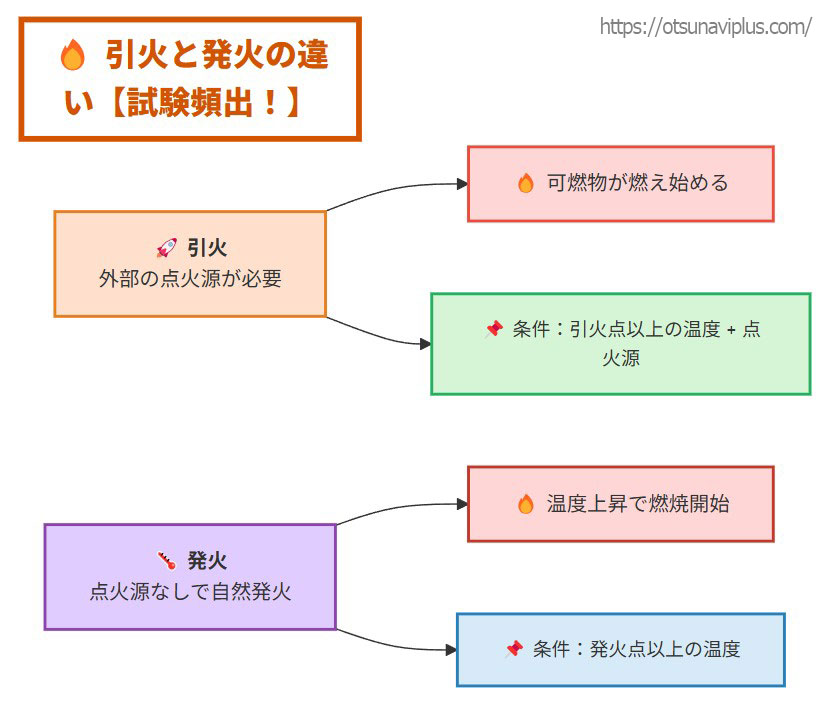

引火と発火の違いを整理しよう

「引火」と「発火」は、どちらも燃焼が始まるきっかけを表しますが、外部からの点火源の有無が決定的な違いです。

乙4試験では、これらの用語の使い分けを問う問題が頻出しています。

- 引火:外部の火花や熱などの点火源によって、可燃物が燃え始める現象。

例:こぼれたガソリンに火花が飛び、火がつく。 - 発火:外部の点火源がなくても、可燃物自体が一定温度に達すると自然に燃焼が始まる現象。

例:油を加熱しすぎて鍋から自然に火が出る。これを「自然発火」や「自己発火」と呼びます。

この違いを示す温度として、それぞれ「引火点(点火源が必要な最低温度)」と「発火点(点火源なしで自然に燃える温度)」があり、両者は比例するとは限りません。

つまり、引火点が低いからといって発火点も低いとは限らないのです。

迷ったときは、「誰が火をつけたか?」を考えると、判断しやすくなります。

引火点と発火点って…結局どっちも温度でしょ?違いってあるの?

そこが落とし穴!どっちも温度だけど、点火源の有無で見分けるのがポイントだよ。試験ではその違いがよく問われるの

代表的な可燃物とその燃焼特性

実際に危険物として取り扱う物質には、それぞれ異なる燃焼特性があります。

ここでは乙4試験でも頻繁に登場する代表的な可燃物について、反応のしやすさや特徴をまとめます。

| 物質名 | 引火点(目安) | 燃焼の特徴 | 試験での注意点 |

|---|---|---|---|

| ガソリン | 約-40℃ | 気化しやすく、極めて引火性が高い | 冬でも引火の危険あり。気化範囲に注意 |

| 灯油 | 約40〜60℃ | 常温では安定しているが、加熱に注意 | 「安全そう」と見られがちだが油断は禁物 |

| エタノール | 約13℃ | 空気と混合しやすく、蒸気も広がりやすい | 室温でも十分引火性があるため取り扱いに注意 |

このように、同じ第4類危険物であっても、物質ごとに燃焼の危険性や条件には違いがあります。

過去問でも、「気温が低い状況で引火する可能性があるのはどれか?」という形式で問われることがあります。

燃焼反応の仕組み|この章の要点チェックリスト

燃焼のしくみや用語の違いについて、ここまでの内容を簡単に整理しておきましょう。

試験対策として押さえておきたいポイントを以下にまとめました。

この章の要点チェックリスト

- 燃焼とは酸素との急速な酸化反応で、発熱と発光を伴う

- 引火は外部からの点火、発火は自らの温度上昇がきっかけ

- 引火点と発火点の違いを用語で正確に理解しておくことが重要

- 物質ごとの性質を覚えることで、出題傾向に対応しやすくなる

🧠 危険物取扱者(乙4)|ここまでの理解度をチェック!1問だけ○×テスト

「三要素が揃えば燃える」という基本、ちゃんと理解できていますか?

ここで1問、乙4試験でよく出る判断力を問う問題に挑戦してみましょう👇

❓ 問題:

空気中の酸素濃度が不十分な環境では、点火源があっても燃焼は成立しないことがある。

👉 ○ or ✕?

試験対策に必須!乙4で頻出する燃焼の出題傾向

危険物取扱者(乙種第4類)の試験では、「燃焼の条件」や「燃焼反応の仕組み」といった基本的なテーマが繰り返し出題されています。

特に、三要素の理解や用語の使い分けに関する問題は、毎年のように出題されており、正しい知識を基にした判断力が求められる傾向にあります。

ここでは、実際に出題されやすい問題形式や、受験者がつまずきやすいポイント、過去問の傾向などを具体的に整理し、効率的な学習につなげていきます。

よく出る問題形式とその特徴

乙4試験における「燃焼」の分野では、以下のような出題形式が多く見られます。

例えば、次のような設問が想定されます。

「温度が十分に引火点を上回っていたにもかかわらず、火災に至らなかった。このとき燃焼に必要な三要素のうち、欠けている可能性が高いものは?」

こうした問いでは、ただ用語の意味を暗記するだけでなく、場面に応じた理解の深さが試されます。

あーこれな!『火がつかなかった=点火源がない』って思ってたけど、違うのか?

そう思うよね。でも実は、火がつかない原因って“点火源がない”だけじゃないんだ。たとえば酸素が足りなければ、どんなに火花があっても燃えないこともあるよ。“三要素のどれが欠けてるか”を見抜くのがポイントなんだよ

注意すべき誤選択パターン

試験では、一見正しそうに見えるが実は誤り、という選択肢がよく出題されます。代表的な例としては以下のようなものがあります。

- 「酸素供給源がなくても点火源があれば燃焼は成立する」

→ 酸素がなければ、燃焼はそもそも始まりません。 - 「引火点が低い物質は発火点も必ず低い」

→ 両者の関係性は明確に比例しないため、断定は誤りです。 - 「燃焼の三要素のうち、最も重要なのは点火源である」

→ どれも欠けては成り立たないため、単独での優先度は設けられません。

こうした選択肢は意味が曖昧なまま覚えていると誤答につながりやすいため、定義の違いや構造を明確にしておく必要があります。

選択肢の文って、あいまいな言い回しで引っかけてくることが多いから、“定義は自分の言葉で言えるか?”を意識して確認してみてね

近年の過去問傾向から学ぶ

近年の出題傾向を見ても、「燃焼の三要素」や「発火・引火の違い」に関する設問は毎年のように取り上げられており、安定して出題されていることがわかります。

以下は、出題頻度の高いテーマとその出題形式の傾向をまとめた一覧です。

| 出題テーマ | 出題傾向 | 主な形式 |

|---|---|---|

| 燃焼の三要素 | 毎年のように出題される最重要項目 | 正誤・穴埋め・状況判断 |

| 引火点・発火点の違い | 出題頻度が高く、言い換えで問われやすい | 用語比較・選択問題 |

| 燃焼反応の基本構造 | 年によって出題形式が異なるが基礎知識として頻出 | 定義確認・反応解釈 |

このように、「燃焼」に関する問題は乙4試験の物理化学分野の中でも特に重要な位置づけとなっています。

出題パターンや用語の使われ方に慣れておくことで、理解の精度が上がり、試験本番での正答率も大きく向上します。

乙4頻出テーマの要点まとめ

ここまでの内容を振り返りながら、乙4試験で特に出題頻度の高いテーマを簡潔に整理しておきましょう。

試験直前のチェックや、復習用の要点確認としても活用できます。

この章の要点チェックリスト

- 燃焼の三要素は、乙4で毎年問われる定番項目

- 出題形式は状況判断や用語の正誤判定が中心

- 用語の違いを曖昧に覚えていると誤答につながる

- 引火点と発火点の混同に要注意

- 過去問で傾向を把握し、問題形式に慣れることが大切

🧠 【物理・化学編小テスト】危険物乙4のよく出る問題で理解度チェック【過去問想定】

この前さ、“燃焼の三要素”完璧に覚えたんだよ!可燃物と酸素と…えーと…発火源!

“発火源”じゃなくて“点火源”だよ。実際には“点火源”っていう言い方が使われてて、“発火”は自然に燃え出す現象のことだから、使い方を間違えないようにね

あれ?似たようなもんじゃないの?点火も発火も“火がつく”って意味でしょ?

全然違うよ。引火と発火の違い、ちゃんと押さえておかないと選択肢でつまずくよ。過去問でもよく出るし

うわっ、やばい…“燃える”ってことだけ覚えてればいいと思ってたけど、それじゃ足りなかったか…

じゃあこのタイミングでチェックしてみよっか。理解できてるか、小テストで腕試し!

📌 問題1:燃焼の三要素に含まれないものは?

次のうち、「燃焼の三要素」に該当しないものを1つ選んでください。

1️⃣ 可燃物

2️⃣ 酸素供給源

3️⃣ 燃焼生成物

4️⃣ 点火源

📌 問題2:引火点と発火点に関する説明として誤っているのはどれか?【過去問レベル】

以下の説明のうち、内容が不適切なものを1つ選んでください。

1️⃣ 引火点は、外部の点火源があれば燃焼を開始する最低温度

2️⃣ 発火とは、外部の点火源がなくても、物質が加熱されることで自然に燃焼が始まる現象

3️⃣ 引火点の低い物質は、発火点も必ず低くなる

4️⃣ 発火点は、点火源がなくても燃焼が始まる温度

📌 問題3:ガソリンの性質に関する正しい記述はどれか?【過去問レベル】

次のうち、ガソリンの性質に関する記述として最も正しいものを選んでください。

1️⃣ 引火点は約13℃で、比較的引火性は低い

2️⃣ 常温では気化しにくく、発火の危険は小さい

3️⃣ 引火点は約-40℃で、非常に引火しやすい

4️⃣ 引火点が高いため、冬場の取り扱いは比較的安全

📌 問題4:次のうち、燃焼が成立しない可能性が最も高い状況はどれか?【過去問レベル】

以下の状況のうち、燃焼の成立条件が不十分である可能性が最も高いものを1つ選んでください。

1️⃣ 可燃性ガスと火花があるが、密閉空間で換気されていない

2️⃣ 空気と点火源があるが、可燃物が液体のままで気化していない

3️⃣ ガソリンがこぼれており、周囲には空気と静電気がある

4️⃣ 可燃性蒸気・空気・火花の3つが揃っている状態である

📌 問題5:以下の化学反応式について正しい説明を選んでください。

2C₈H₁₈ + 25O₂ → 16CO₂ + 18H₂O + 熱エネルギー

この反応式に関する説明として、適切なものを1つ選んでください。

1️⃣ 酸素と可燃性ガスが反応して酸素が生成される反応

2️⃣ 炭化水素と酸素が反応して、酸化が進みエネルギーを放出する

3️⃣ 水と二酸化炭素が反応して火が発生する

4️⃣ 可燃物が燃えることで酸素を供給し続ける反応

🎯 小テストの総括

乙4試験では、「燃焼の三要素」や「燃焼反応の理解」など、基本でありながら正確な知識が問われる場面が非常に多く見られます。

今回のように、過去問レベルの問題で「用語の違い」や「成立条件」を押さえておくと、本番でも落ち着いて判断しやすくなります。

間違えた箇所があった方は、ぜひ本文に戻ってもう一度復習し、知識を深めていきましょう。

まとめ|乙4「燃焼の条件と反応」を理解して合格へ

燃焼に関するテーマは、乙4試験において基礎でありながら応用力も問われる、非常に重要な単元です。

この講座では、ただの暗記ではなく、「燃焼がなぜ起こるのか」「どのように起こるのか」といった仕組みをしっかりと掘り下げて学んできました。

理解が深まれば、ひっかけ問題にも動じず、確かな判断ができるようになります。

乙4試験前に押さえておきたい重要ポイント

- 燃焼の成立には「可燃物・酸素・点火源」の三要素が必須

- 三要素は互いに影響し合うため、単独での理解は不十分

- 燃焼反応は酸素との急速な酸化であり、熱と光を伴う

- 「引火」は外部からの点火、「発火」は自己加熱が原因

- 引火点と発火点の違いは、点火源の有無で見分ける

- 物質ごとの燃焼特性を把握し、実務や設問に対応できる力を養う

- 「燃焼の三要素」や「用語の正誤判定」は頻出テーマ

- 直前期は過去問を使って、状況判断型の出題に慣れることが大切

不安を感じやすい用語や制度も、仕組みから理解しておけば、本番でも落ち着いて対応できます。

この無料講座を通じて、独学でも乙4合格に必要な知識と自信をしっかりと身につけられたのではないでしょうか。

ここで学んだ内容を、ぜひ試験本番や現場で役立ててください。

ふぅ〜、小テスト終わったー!意外と覚えてたっぽいぞ!

うん、全体的に良かったよ。ただ“引火と発火の違い”は、試験でもよく出るから油断しないでね

あれな〜、頭ではわかってたつもりだったけど…書いてみると混乱するやつだったわ…

次は“燃焼の種類”について学ぶパートに進むよ。分類ごとの特徴とか、表で整理して覚える方法も出てくるから、整理が苦手な人こそ注目だよ

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。