「乙4試験に向けて独学を始めたけれど、引火点と発火点の違いがよくわからない…」 「どちらも大事な用語だとわかっているけれど、なかなかイメージできなくて焦る…」

そんなふうに感じたことがある方は、決して少なくありません。

この無料講座では、危険物取扱者乙4試験に必要な「引火点」と「発火点」の基本を、 初心者でも自然に理解できるよう丁寧に解説しています。

独学でも無理なく学べるよう、試験で問われやすいポイントを厳選し、実務にもつながる視点で整理しました。

【この講座の重要度】 10 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

💡最重要:試験によく出る&合格に直結する知識。必ず押さえておこう!

この講座で得られること

- 引火点・発火点の基本的な定義と違い

- 乙4試験に頻出する危険物の引火点・発火点を効率よく覚えるコツ

- 火災リスクをイメージしながら、実践的に理解できる力が身につく

よーし、引火点と発火点、丸暗記すればいいってことだよな!

それだけじゃダメだよ。危険物って、数字だけじゃなくて“どう危ないか”をイメージできないと、試験でも現場でも通用しないからね!

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。

乙4試験対策に特化した勉強サイトとして、市販レベルの模擬試験や過去問対策もすべて無料で提供しています。

【無料で独学可能】危険物取扱者・乙4に必要な引火点と発火点の基礎知識

乙種第4類(乙4)の勉強を始めた方にとって、最初に押さえておくべき基本知識が「引火点」と「発火点」です。

どちらも危険物の性質を理解するうえで欠かせない用語ですが、その違いを明確に区別できずに困ってしまう方も少なくありません。

引火点と発火点、名前が似てるから同じだと思ってたよ…

そこ、試験でもひっかけられやすいポイントだよ。違いをイメージで覚えるのが大事だからね

この章では、危険物取扱者乙4試験に必要な引火点と発火点の定義、それぞれの重要性について、独学でも理解しやすいように丁寧に解説していきます。

危険物取扱者資格とは?乙4の役割と重要性

危険物取扱者とは、消防法に基づき、危険物の取扱いや保管に関して必要な知識と技能を有することを証明する国家資格です。

その中でも乙種第4類(通称:乙4)は、ガソリンやアルコール類などの引火性液体を安全に取り扱うために必要な資格として、広く知られています。

乙4資格者には、以下のような役割が求められます。

引火性液体は、わずかな火種でも大事故に直結する危険性を持つため、乙4資格者は現場の安全確保において非常に重要な役割を担うことになります。

引火点・発火点とは何か?危険物取扱での意味

乙4試験において、引火点と発火点の違いを正確に理解することは、合格に向けた重要なポイントの一つです。

ここでは、それぞれの意味と危険物取扱における実務的な意義について整理していきます。

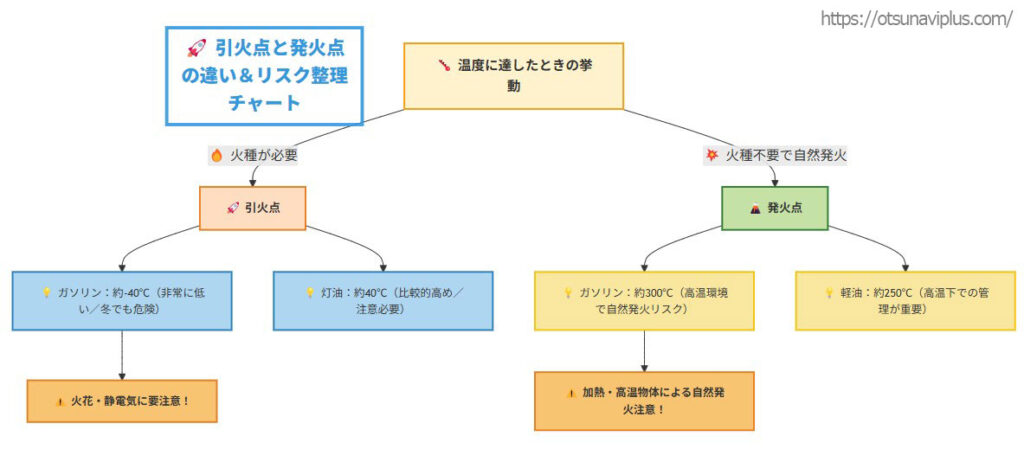

まず、引火点とは「可燃性蒸気が外部の火種によって燃え始める最低の温度」を指します。

引火点は、火種が存在して初めて燃焼が始まるため、外部からの着火源が必要であることが特徴です。

※ここでいう火種とは、火花や高温の物体など、外部からの着火源を指します。

ここ、めっちゃ大事!『火種が必要=引火点』ってセットで覚えておくと、試験でも間違えにくいよ

一方、発火点とは「可燃物が外部の火種なしに自発的に燃焼を開始する最低の温度」を意味します。

発火点に達した物質は、自らの熱だけで燃え始めるため、高温環境や加熱条件には特に注意が必要です。

それぞれの違いを、表とあわせて整理しておきましょう。

| 項目 | 引火点 | 発火点 |

|---|---|---|

| 定義 | 火種によって燃え始める最低温度 | 自然に燃え始める最低温度 |

| 火種の必要性 | 必要 | 不要 |

| 例(ガソリン) | 約-40℃ | 約300℃ |

乙4試験では、「火種の有無」に関する違いを問う問題が頻繁に出題されます。

また、引火点が低い危険物ほど取り扱い時のリスクが高いことも、試験対策として押さえておきたいポイントです。

乙4試験対策に役立つポイントまとめ

この章の要点を整理して、理解を深めておきましょう。

この章の要点チェックリスト

- 乙4資格は引火性液体を安全に扱うために必須の国家資格

- 引火点は「火種が必要」、発火点は「火種不要」で自然発火する温度

- ガソリンの引火点は-40℃、発火点は約300℃とされる

- 引火点が低い物質は、火種が存在する環境下では火災リスクが高く、特に注意が必要

引火点と発火点の違いを正確に押さえることで、危険物取扱における基本的なリスク管理能力も高まります。

次の章では、より具体的な引火点・発火点の覚え方や、出題例について詳しく見ていきます。

【完全理解】乙4試験に出る!引火点と発火点の違いを徹底解説

乙4試験の学習を進める中で、「引火点」と「発火点」の違いに戸惑うことは珍しくありません。

どちらも燃焼に関係する用語ですが、定義や危険性には明確な違いがあります。

引火点と発火点、どっちも燃える温度って思ってたけど違うのか

うん、そこをちゃんと区別できるかが乙4試験のポイントだよ。火種の有無、絶対に意識してね

この章では、それぞれの意味を正確に整理し、試験対策として押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。

引火点とは?引火の起点となる温度

引火点とは、物質から発生する可燃性蒸気が、外部の火花などによって燃え始める最低温度のことです。

この温度に達した物質は、わずかな火花でも容易に燃え出すため、取り扱いには十分な注意が求められます。

たとえば、ガソリンは引火点が約-40℃と非常に低く、冬の寒い環境でも火種があれば容易に引火する危険性が高いとされています。

一方、灯油は引火点が40℃前後と比較的高めであり、通常の環境下ではガソリンほど危険性は高くありません。

乙4試験では、引火点の低さと火種の存在が密接に関連している点がよく問われるため、しっかり理解しておきましょう。

発火点とは?自然に発火が起きる温度

発火点とは、可燃物が外部からの火種を必要とせず、自ら自然に燃え始める最低温度のことを指します。

発火点に達した物質は、自分自身の熱だけで発火するため、周囲に火種が存在しなくても火災が発生するリスクがあります。

たとえば、ガソリンの発火点は、一般的に約300℃とされています(試験条件により若干異なる場合があります)。

この温度域に達すると、何らかの点火源がなくても自然発火が起こる可能性があるため、高温環境下での管理には特に注意が必要です。

試験では、「火種の有無」による違いが問われるケースが多く、単なる数値の暗記ではなく、燃焼のメカニズムまで理解しておくことが重要です。

燃焼の種類や特徴についてもセットで覚えておくと、試験対策に効果的です。関連する燃焼の種類についてはこちらでまとめています!▶️ 【乙4頻出】燃焼の種類と特徴を図解で整理|炎燃焼・蒸発燃焼・分解燃焼を表で覚える

引火点・発火点の違いを覚えるコツ

引火点と発火点を混同しないために、次のイメージで整理して覚えておくと安心です。

- 引火点:火種が必要な温度(火花があれば燃える)

- 発火点:火種が不要な温度(自然に燃え始める)

この違いを意識して覚えておくと、ひっかけ問題にも落ち着いて対応できるでしょう。

また、実務においても、引火点が低い物質ほど慎重な温度管理が必要であることを理解しておくと役立つでしょう。

この章の要点まとめ

この章で押さえておきたいポイントをまとめます。試験対策の確認用に活用してください。

この章の要点チェックリスト

- 引火点は「火種あり」で燃え始める最低温度

- 発火点は「火種なし」で自然に発火する最低温度

- 引火点が低い危険物は、火種が存在する環境下では取り扱いリスクが高い

引火点と発火点の違いを押さえることは、物理・化学分野の得点アップに欠かせません。

🧠 危険物取扱者(乙4)|ここまでの理解度をチェック!1問だけ○×テスト

引火点と発火点の違い、ちゃんとイメージできるようになりましたか?

ここでサクッと1問、乙4試験対策向けの○×問題にチャレンジしてみましょう👇

❓ 問題:

発火点とは、外部の火種がなくても可燃物が自然に燃え始める最低の温度を指す。

👉 ○ or ✕?

【一覧表付き】危険物ごとの引火点・発火点まとめ|乙4試験対策

乙4試験において、「引火点」や「発火点」は物理・化学分野の中でも頻出テーマです。

ガソリンやエタノールといった代表例に加え、出題されやすい危険物を幅広く把握しておくことが、合格への大きな近道となります。

この章では、試験対策に必要な主要危険物の引火点・発火点を、グループ別にわかりやすく整理しました。

危険度や特徴にも触れながら、効率よく押さえていきましょう。

第1石油類・第2石油類の引火点と発火点

石油類は乙4試験で必ず問われる重要項目です。

特に第1石油類と第2石油類は、引火点の違いによって分類されるため、確実に理解しておきましょう。

第1石油類と第2石油類、名前だけでなんとなく覚えてたけど、引火点の高さがポイントだったんだな

そうそう。第1石油類は引火点がめっちゃ低いから、試験でも“危険性の違い”を問われることが多いよ

| 物質名 | 分類 | 引火点 | 発火点 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ガソリン | 第1石油類 | 約-40℃ | 約300℃ | 常温でも引火する極めて危険な液体。 |

| ベンゼン | 第1石油類 | 約-11℃ | 約562℃ | 引火性が高く、有害な蒸気を発生する。 |

| トルエン | 第1石油類 | 約4℃ | 約535℃ | ベンゼンに似た性質で、蒸気も重い。 |

| 灯油 | 第2石油類 | 約40℃ | 約220℃ | 第1石油類より引火点が高く、比較的安全。 |

| 軽油 | 第2石油類 | 約50℃ | 約250℃ | 引火点が高く、取扱い時の注意は必要。 |

| 重油 | 第3石油類 | 約70℃ | 約300℃ | 粘度が高く、燃焼時に黒煙を出しやすい。 |

アルコール類・その他可燃性液体の引火点と発火点

アルコール類や揮発性の高い溶剤も試験に頻出します。

分類だけでなく、危険性の違いも意識して覚えておきましょう。

| 物質名 | 分類 | 引火点 | 発火点 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| エタノール | アルコール類 | 約13℃ | 約363℃ | 常温でも蒸発しやすく、広がった蒸気に引火しやすい。 |

| メタノール | アルコール類 | 約11℃ | 約470℃ | 無色透明な炎で燃えるため、火災に気づきにくい。 |

| 酢酸 | その他 | 約39℃ | 約426℃ | 刺激臭があり、引火性にも注意が必要。 |

| アセトン | その他 | 約-20℃ | 約465℃ | 非常に揮発しやすく、空気中に拡散しやすい。 |

| 酢酸エチル | その他 | 約-4℃ | 約460℃ | 甘い香りを持つが、引火性が高い。 |

揮発しやすい液体ほど、蒸気による火災リスクが高まるため、温度管理と換気が重要な対策ポイントになります。

ここも試験で狙われやすいところだよ。揮発性が高い物質ほど、温度や換気の管理が命って覚えておこうね

試験直前チェック用|引火点・発火点まとめ表

最後に、試験直前に確認できるよう、代表的な危険物の引火点・発火点を簡潔にまとめました。

温度の高さだけでなく、どの物質が特に注意すべきかイメージを持ちながら暗記していきましょう。

| 物質名 | 引火点 | 発火点 |

|---|---|---|

| ガソリン | 約-40℃ | 約300℃ |

| ベンゼン | 約-11℃ | 約562℃ |

| トルエン | 約4℃ | 約535℃ |

| アセトン | 約-20℃ | 約465℃ |

| 酢酸エチル | 約-4℃ | 約460℃ |

| エタノール | 約13℃ | 約363℃ |

| メタノール | 約11℃ | 約470℃ |

| 酢酸 | 約39℃ | 約426℃ |

| 灯油 | 約40℃ | 約220℃ |

| 軽油 | 約50℃ | 約250℃ |

| 重油 | 約70℃ | 約300℃ |

引火点が0℃付近またはそれ以下の物質は、特に「常温で危険」と認識しておきましょう。

この章の要点まとめ

試験対策に直結するポイントを、リスト形式で整理しました。

この章で押さえるべき要点をしっかり確認しましょう。

この章の要点チェックリスト

- 第1石油類は引火点が0℃以下が多く、非常に危険

- 第2石油類(灯油・軽油)は比較的引火点が高め

- アルコール類・溶剤類は揮発性が高く、火災リスクが大きい

- 試験では、引火点と発火点の数値だけでなく、危険性の特徴も問われる

- 特に-20℃〜10℃程度の引火点を持つ物質は頻出なので優先して覚える

引火点・発火点の知識を単なる丸暗記ではなく、「危険性と結びつけて理解」することが、乙4合格への大きな武器となります。

🧠【物理・化学編小テスト】危険物乙4の引火点・発火点で理解度チェック【過去問想定】

よーし!引火点と発火点、しっかり覚えたから大丈夫そうだな!

ふふ、それだけじゃ危ないよ。試験だと、火種がいるかどうかとか、ちゃんと理解してないと引っかかるからね

え、引火点も発火点も…なんか燃える温度って感じで、ほぼ一緒じゃね?

そこが間違いやすいとこ。引火点は“火種が必要”、発火点は“火種なし”で自然発火。この違い、試験でめっちゃ狙われるよ

うわっ、マジか…。じゃあ今のままじゃ危ないじゃん。どこかでチェックできないかな…?

安心して。今から小テストやろう!実際に過去問レベルの問題を解けば、間違えやすいポイントも自然に覚えられるよ

📌 問題1:引火点の定義として正しいものは?

次のうち、引火点に関する説明で正しいものを選んでください。

1️⃣ 可燃物が自然に燃え始める最低温度

2️⃣ 可燃性蒸気が外部の火種によって燃え始める最低温度

3️⃣ 可燃物が発火点に達したときの最高温度

4️⃣ 消火活動が必要になる臨界温度

📌 問題2:ガソリンの引火点として正しい温度は?【過去問レベル】

乙4試験で頻出のガソリンについて、引火点に最も近い温度を選んでください。

1️⃣ 約40℃

2️⃣ 約0℃

3️⃣ 約-40℃

4️⃣ 約300℃

📌 問題3:発火点の特徴として正しいものは?

発火点について正しく述べているものを選んでください。

1️⃣ 発火点では火種が必要になる

2️⃣ 発火点は火種なしで自然発火が起こる最低温度

3️⃣ 発火点に達すると冷却しても燃焼は止まらない

4️⃣ 発火点は引火点よりも低い温度である

📌 問題4:第1石油類に分類される危険物はどれ?【過去問レベル】

次の中から、消防法上「第1石油類」に該当するものを選びましょう。

1️⃣ 灯油

2️⃣ 軽油

3️⃣ ガソリン

4️⃣ 重油

📌 問題5:引火点が0℃以下の危険物のリスクについて正しい説明は?【過去問レベル】

引火点が0℃付近またはそれ以下の危険物に関する正しい認識を選んでください。

1️⃣ 常温では火災リスクが低いので特別な対策は不要

2️⃣ 常温でも引火しやすく、特に厳重な管理が必要

3️⃣ 引火点が低いほど自然発火しやすくなる

4️⃣ 引火点が低い物質は必ず発火点も低い

🎯 小テストの総括

乙4試験では、今回のような「引火点・発火点」に関する出題が非常に多く見られます。

特に本番では、数字や定義のズレを突いたひっかけ問題も頻出するため、正確な理解が必要不可欠です。

過去問演習を通じて、出題パターンを体に染み込ませることが、合格への最短ルートになります。

今回の小テストで自信のなかった問題があれば、もう一度本文を読み返して、「なぜ間違えたのか」をじっくり振り返ってみましょう。

引火点・発火点の正しい理解を武器に、無料独学でも確実に乙4合格を目指していきましょう!

まとめ|乙4試験に向けた引火点・発火点理解の最終チェック

ここまで、「乙4 引火点」と「乙4 発火点」についてじっくり学んできましたね。

引火点と発火点の違いは、単なる知識の暗記ではなく、危険物を安全に扱ううえで欠かせない基本です。

乙4試験でも頻繁に問われるテーマなので、今回の講座内容をしっかり整理しておくことが、合格への近道となるでしょう。

試験直前に押さえておきたいポイントを、もう一度コンパクトに振り返っておきましょう。

試験対策に役立つ!重要ポイントチェックリスト

- 引火点は「外部の火種が必要」、発火点は「火種なしで自然発火する温度」

- 乙4試験では「火種の有無」と「温度の違い」を問う出題がよく見られる

- ガソリン(引火点:約-40℃、発火点:約300℃)は、代表的な頻出例

- 第1石油類は引火点が極端に低いものが多く、特に危険とされています

- エタノール・メタノールなどアルコール類も、実務・試験ともに重要な対象

- 数値の丸暗記だけでなく、「危険物の性質」と結びつけて理解しておくと安心

- 表で整理された温度データは、直前確認用に活用するのがおすすめ

- 独学でも、無料教材を活用すれば十分に得点源にできる分野です

最初は引火点と発火点の違いに戸惑うかもしれませんが、大丈夫です。

この無料の勉強サイト「オツナビ式・乙4独学講座」で積み重ねた理解は、きっとあなたの力になります。焦らず、着実に、自分のペースで学び続けましょう。

独学だからこそ、自分自身の成長を実感できる喜びも大きいはずです。

引火点・発火点の知識をしっかり味方につけて、乙4合格への道を力強く歩んでいきましょう!

ふぅ、小テスト終わった〜!ちょっと危なかったけど、だいぶ引火点と発火点の違いわかってきたかも

うん、いい感じだったよ。ただ、引火点と発火点を数字だけで覚えるのはやっぱり危ないからね。本番では“火種の有無”も意識してね

了解っ!そういやさ、次って“燃えやすさ”の話とかやるんだっけ?

そうそう、次は“燃焼範囲”の話。どれくらい濃いと燃えるのか、下限界・上限界っていう範囲の考え方を学ぶよ!これも試験に超出やすいから、しっかり押さえていこうね

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。また、地域ごとに条例や運用基準が異なる場合がありますので、実際の試験や実務においては、必ず管轄の最新ルールを確認することをお勧めします。