「乙4免状ってよく聞くけど、自分にも本当に必要なのか不安…」「危険物取扱者資格って、種類が多くて違いがよくわからない」

そんな悩みを抱えている方へ、この講座はきっとお役に立てるはずです。

本講座では、危険物取扱者資格の基本から乙4・甲種・丙種の違いまでをわかりやすく解説。

「これから資格を取りたい」「自分に合った種類を見極めたい」という方が、無理なく学びをスタートできる内容を目指しました。

【この講座の重要度】 9 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆

💡 非常に重要:高頻度で出題される&覚えておくべきポイント

この講座で得られる3つのポイント

- 無料かつ独学で取り組める乙4試験の全体像と勉強法

- 乙4・甲種・丙種それぞれの業務内容や受験条件の違い

- 資格取得後に広がるキャリアの選択肢や活用例

乙4って、名前はよく聞くけどさ…自分に本当に必要なのかって考えると、いまいちピンと来ないんだよね

それ、みんな最初は同じ。でもね、この講座を読めば“自分にとって何が必要か”“どこから始めればいいか”がちゃんと見えてくるよ

📘 本記事は、完全無料で乙4試験の合格を目指せる「オツナビ式・乙4独学講座」の一部です。

乙4試験対策に特化した勉強サイトとして、市販レベルの模擬試験や過去問対策もすべて無料で提供しています。

【無料で独学可能】危険物取扱者資格の基礎と乙4の意義

危険物を安全に取り扱うには、消防法に基づいた国家資格が必要です。

その中でも、最も身近で実用性の高い資格として知られているのが「乙種第4類」、通称「乙4」です。

本章では、危険物取扱者資格の基礎知識とともに、乙4の役割や受験者にとっての魅力を整理しながら、これから資格取得を目指す方に必要な情報を丁寧にお伝えしていきます。

危険物取扱者とは?乙4が扱う危険物の範囲

危険物取扱者資格は、消防法により定められた国家資格で、指定数量以上の危険物を取り扱うために必要です。

資格には甲種・乙種・丙種があり、それぞれに業務範囲や扱える物質の種類が異なります。

中でも「乙種第4類(乙4)」は、引火性液体の取り扱いが可能となる資格です。

私たちの身近にあるガソリンやアルコール類が対象であり、工場やガソリンスタンド、化学製品を扱う事業所など、さまざまな現場で必要とされています。

引火性液体って、つまり“燃えやすい液体”ってことだよね?水より軽いから浮いちゃうやつ?

そうそう。特にガソリンは空気中にすぐ気化して広がるから、取り扱いには細心の注意が必要なんだよ。試験でも性質の違いがよく問われるよ

以下は、乙4で取り扱いが認められている代表的な危険物の例です。

| 物質名 | 引火点 | 特徴 |

|---|---|---|

| ガソリン | 約-40℃ | 非常に揮発性が高く、空気中で拡散しやすい |

| 灯油 | 約40〜60℃ | 引火しにくいが、加熱やこぼれた場合は危険 |

| 軽油 | 約40℃ | 常温でも引火の可能性があるため、火気の近くでの取り扱いには厳重な注意が必要 |

| アルコール類(エタノール等) | 約13℃ | 引火性が高く、密閉空間での使用に注意が必要 |

このような危険物は、わずかな不注意や誤操作でも事故につながる可能性があるため、正確な知識と責任ある行動が求められます。

乙4免状を所持していることは、そうした知識と技能を持っている証とされ、多くの職場で重宝されています。

乙4資格が高い人気を集める理由

乙4は毎年多くの人が受験する人気資格として知られています。

その理由は、単に実用性が高いだけではありません。受験のハードルが低く、取得後のメリットが明確である点が、多くの人に選ばれている背景です。

特に、ガソリンスタンドや設備管理、工場勤務など幅広い職場で活用されており、就職活動におけるアピールポイントとしても有効です。

また、アルバイトやパートでも乙4保持者を優遇する求人が見られるなど、年代や働き方を問わず需要がある資格です。

乙4は独学でも十分合格できる資格か

「独学で本当に合格できるのか?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、乙4試験は独学でも十分に合格が狙える国家資格のひとつです。

その理由として、乙4試験では「法令」「物理化学」「性質と消火」の3科目から出題されると明記されており、過去問との出題傾向も安定しています。

そのため、効率的に学習を進めるうえでも予測が立てやすい試験といえます。

加えて、インターネット上には無料で利用できる学習サイトや過去問アプリも充実しており、コストをかけずに対策ができるのも大きな魅力です。

ただし、近年は実務的な観点から、事故例や法令の背景を問うような応用問題も出題される傾向があります。

そのため、丸暗記に頼るだけでなく、条文の意味や実務との関連性を意識した学習を取り入れると、より合格に近づけます。

危険物取扱者資格と乙4の要点まとめ

危険物取扱者資格の中でも、乙4は非常に実用的で、取得後すぐに現場で役立てられる資格です。

身近な危険物の安全管理を担う立場としての信頼性が高く、独学で取得できる点でも人気を集めています。

この章の要点チェックリスト

- 乙4は、引火性液体を安全に取り扱うための国家資格

- 危険物取扱者には、甲種・乙種・丙種の3区分がある

- 乙4は年齢・学歴問わず誰でも受験可能

- 無料教材や過去問を活用すれば独学でも合格できる

- 近年の試験では、条文理解や事故例の把握も重要

乙4免状とは?取得後にできること

危険物取扱者資格の中でも、乙種第4類(乙4)は取得後すぐに活用できる実用的な資格として知られています。

この章では、乙4免状を取得することでどのような業務が可能になるのか、また就職や転職での評価、免状交付の具体的な流れまでをわかりやすく整理して解説します。

乙4免状で認められる業務範囲

乙4免状を取得すると、消防法に基づき「第4類危険物」(引火性液体)を指定数量以上取り扱うことができるようになります。

この第4類には、ガソリンや灯油、アルコール類など、私たちの生活や現場で頻繁に使用される危険物が数多く含まれています。

乙4を持つことで許可される主な業務は、以下の通りです。

たとえば、塗料や溶剤を扱う製造工場、ガソリンスタンドの現場などでは、乙4資格がなければ業務に従事できないケースも少なくありません。

さらに、無資格者が危険物を扱う際には、乙4保持者が監督することが義務付けられているため、現場における重要な人材としての役割を担うことになります。

えっ、監督もできるの!?…でも、オレ一人で全部の責任負うってわけじゃないよね?

そうだよ。でも“監督”っていっても、全部を一人でやるってわけじゃなくて、チームで安全管理を意識するのが基本なんだよ

乙4資格がキャリア形成に与える影響

乙4免状は国家資格のひとつであり、就職・転職活動においても一定の評価を受けやすい資格です。

特に、危険物を扱う可能性のある業種では、資格の有無が選考のポイントになることもあります。

乙4が活かせる主な業種は以下の通りです。

企業によっては資格手当が支給される場合もあり、収入面でのメリットがあるほか、職場内での責任あるポジションを任されることもあります。

とくに、ビル管理や施設管理の分野では「危険物の資格があるかどうか」が契約条件に影響する場合もあるため、実務上の重要度は高いといえます。

免状交付の申請方法と注意点

乙4試験に合格しただけでは、すぐに業務に従事することはできません。

危険物を実際に扱うには、免状の交付を受ける必要があります。

免状の申請は、試験を受けた都道府県の消防本部または指定された窓口で行います。

以下に、一般的な交付までの流れをまとめました。

なお、申請書類や提出先は都道府県によって異なる場合があります。

申請前に必ず各都道府県の消防本部の公式サイトで最新の情報を確認することが大切です。

ちなみに、必要書類や写真のサイズまで微妙に違うから、事前チェックを忘れずにね。うっかりミスで受け取りが遅れる人、意外と多いよ

乙4免状取得後のポイントまとめ

乙4免状は、危険物取扱者資格の中でも特に実務的で、すぐに現場で活かせる内容を含んでいます。

取得後は、取り扱い作業だけでなく監督業務にも関われるようになるため、現場での信頼性や責任の幅が広がる資格です。

この章の要点チェックリスト

- 乙4免状により第4類危険物の取扱いが可能になる

- 無資格者を監督する立場としての業務も含まれる

- ビルメンテナンスや製造現場などで活用されやすい

- 合格後は別途申請が必要で、都道府県によって手続きが異なる

- 事前に公式サイトで必要書類や手数料を確認しておくと安心

乙4・甲種・丙種の違いとは?資格の比較一覧

危険物取扱者資格は、主に「甲種」「乙種」「丙種」の3つに分かれ、それぞれ取り扱える危険物の範囲や業務内容、受験条件が異なります。

なかでも乙4は、実務性の高さと取得しやすさから、多くの受験者に選ばれている区分です。

ここでは、乙4免状を軸に、甲種・丙種との違いを整理しながら、自分に合った資格選びのヒントをお伝えします。

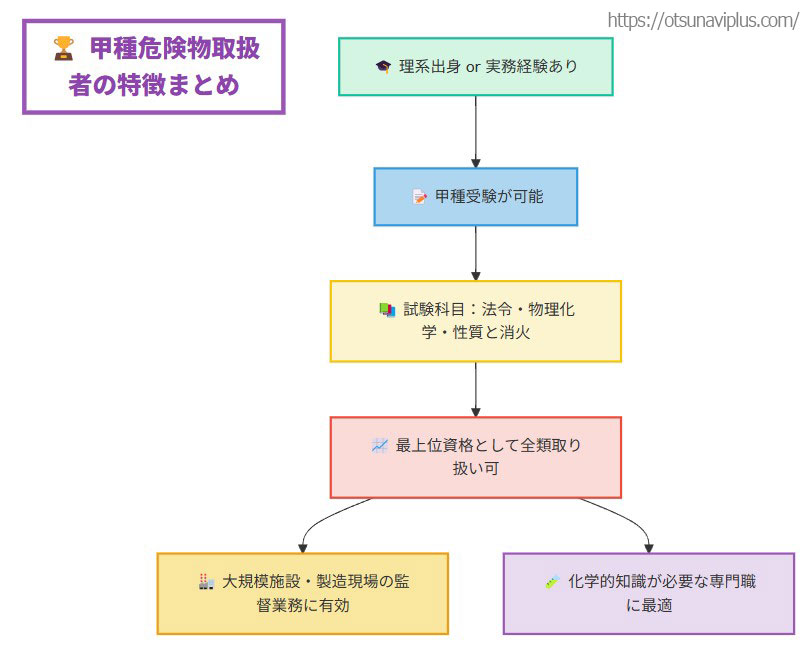

甲種の特徴|全種類取り扱える最上位資格

甲種は、危険物取扱者資格の中で最も上位に位置づけられる資格です。

合格すれば、消防法で定められた第1類から第6類すべての危険物の取り扱いが可能となります。

ただし、受験資格には制限があり、次のいずれかを満たす必要があります。

甲種って、受かれば全部の危険物いけるんでしょ?だったら最初からそっち目指せばいいんじゃない?

たしかに“第1〜6類”全部扱えるけど、実際の作業では施設の種類とか許可条件も関わってくるから、全部いきなり自由ってわけじゃないんだよ

業務範囲が広い分、試験では物理化学などの専門知識が問われるため、理系出身者や化学系の職業に就いている方に向いた資格といえます。

化学工場や製造業、大規模施設などでの監督者・責任者を目指す方には有効な選択肢です。

乙種全区分の違いと共通点

乙種は、第1類から第6類までの6区分に分かれており、それぞれ取り扱える危険物の種類が異なります。

中でも乙4は「引火性液体」を扱う資格で、ガソリン・アルコール・灯油など生活や業務でよく使われる物質が対象です。

| 区分 | 取り扱い危険物 | 特徴 |

|---|---|---|

| 乙1類 | 酸化性固体 | 塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウムなど |

| 乙3類 | 自然発火性物質 | 黄リン、マグネシウム、金属粉など |

| 乙4類 | 引火性液体 | ガソリン、灯油、エタノールなど |

いずれの乙種も、誰でも受験できる点が大きな特長で、初学者から現場経験者まで幅広く受験されています。

複数区分を取得してステップアップする方も多く、実務の幅を広げる手段として有効です。

丙種はどんな場面で活用される?

丙種は、乙種や甲種と異なり、取り扱い可能な危険物が一部に限定された資格です。

具体的には、第4類のうち、灯油・軽油・潤滑油といった比較的危険性が低い物質のみに対応しています。

丙種は、監督業務はできないし、扱えるのも“灯油・軽油・潤滑油”に限られてるよ。ガソリンは絶対ダメだから、ここはしっかり区別しよっか。範囲が限られてる分、試験範囲はシンプルだけどね

また、丙種では他人の作業を監督することはできず、扱える数量や作業内容にも制限があるため、活用範囲はやや狭くなります。

受験資格の制限はなく、学歴や年齢に関係なくチャレンジできるため、必要最低限の資格を素早く取得したい方に向いています。

ただし、将来的により幅広い業務を担当したい場合は、乙種へのステップアップが望ましいでしょう。

試験内容・難易度・受験資格の比較

甲種・乙4・丙種の違いをより明確にするために、試験制度と受験条件を比較表にまとめました。

| 資格区分 | 受験資格 | 取り扱い範囲 | 試験科目 |

|---|---|---|---|

| 甲種 | 理系履修または実務経験者 | 第1〜6類すべて | 法令、物理化学、性質と消火 |

| 乙4 | 制限なし(誰でも可) | 第4類(引火性液体) | 法令、物理化学、性質と消火 |

| 丙種 | 制限なし | 第4類の一部(灯油等) | 法令、性質と消火 |

乙4は難易度・業務範囲のバランスが取れており、独学でも合格を狙いやすい資格です。

一方で、甲種は内容がより専門的となるため、化学知識や受験対策にしっかりとした準備が求められます。

資格ごとの違いと選び方のポイント

危険物取扱者資格は、どれを選ぶかによって将来の業務範囲や働き方に大きく関わってきます。

受験のしやすさだけで選ぶのではなく、自分がどのような現場で働きたいか、将来的にどんなポジションを目指したいかを見据えたうえで選択することが大切です。

この章の要点チェックリスト

- 甲種は最上位資格で、すべての危険物を扱えるが受験資格が必要

- 乙4は引火性液体を扱う実用性の高い資格で、受験資格は不要

- 丙種は灯油など一部に限定され、監督業務は行えない

- 試験科目と内容は区分ごとに異なり、難易度にも差が

🧠 危険物取扱者(乙4)|ここまでの理解度をチェック!1問だけ○×テスト

「乙4って引火性液体の資格っていうけど、全部扱えるの?」

そんな素朴な疑問が、試験本番で命取りになることも…。

ここで1問だけ、混同しやすい乙4の“業務範囲”に関する○×問題に挑戦してみましょう👇

❓ 問題:

乙種第4類の資格があれば、灯油・軽油・潤滑油に加えてガソリンを含む第4類すべての危険物について、無資格者の監督業務を行うことができる。

👉 ○ or ✕?

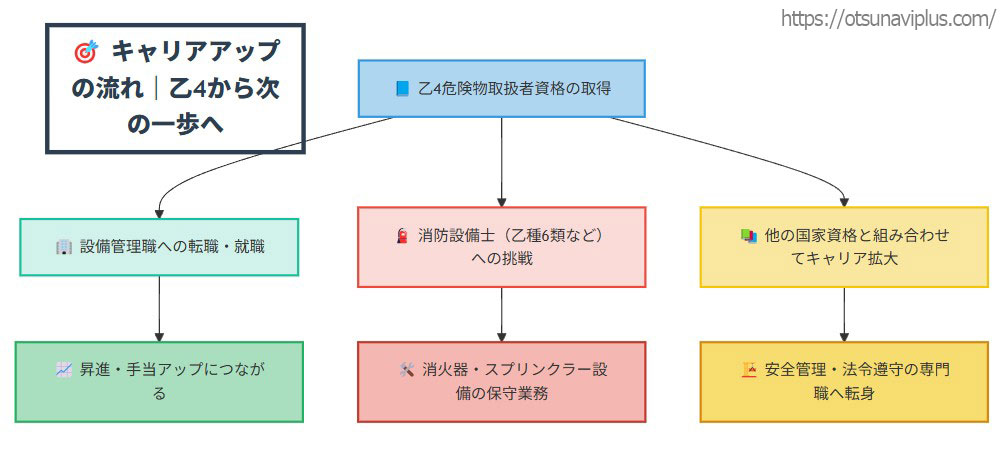

乙4取得後のキャリアパスと活用例

乙4免状を手にした後、多くの方が次に考えるのは「この資格をどのように活かせるか」ではないでしょうか。

実際、乙4は現場での実務はもちろん、今後のキャリアを広げていく上でも大きな支えになります。

この章では、職場での待遇改善や他資格へのステップアップなど、乙4取得後の具体的な活用例をわかりやすく解説します。

職場での昇進や資格手当につながる

乙4免状は、企業によっては「昇進の条件」や「資格手当の対象資格」として扱われることがあります。

特に製造業、石油関連、ガス業界、倉庫管理などの分野では、乙4資格の有無が業務上の重要な判断基準になりやすい傾向があります。

たとえば、資格手当として月額5,000円〜1万円を支給している企業も多く、年間では10万円以上の収入増につながるケースも見られます。

また、乙4保有者が倉庫や作業場の「危険物保安監督者」として選任される場面もあり、社内での役割や責任が広がる点も見逃せません。

さらに、資格を取得することで「自己啓発意欲のある人材」として評価されることもあります。

昇進・昇格のタイミングで差がつくこともあるため、乙4の取得は長期的にも有利に働く可能性があるでしょう。

設備管理や消防設備士へのステップアップ

乙4免状は、設備管理や消防関連の資格取得においても重要な足がかりとなります。

たとえば、消防設備士(特に乙種第6類)はビルや商業施設の消火器・スプリンクラー設備などの点検・整備を行う資格であり、乙4で得た危険物や法令の知識が役立ちます。

また、設備管理分野では、建物の空調・電気・ボイラー設備などと併せて、「危険物の保管・取扱い」も実務に含まれる職場が多くあります。

そのため、乙4免状を持っていると、現場で即戦力として扱われやすくなる傾向があります。

このように、乙4免状は単体で終わる資格ではなく、他資格と連携してキャリアアップの道を広げる「起点」になる存在です。

中長期的に見て、資格の組み合わせを意識することが、より安定した働き方に繋がっていくでしょう。

独学での資格取得から得られる自信と実務力

乙4試験は、独学でも十分に合格が狙える国家資格です。

実際に、市販のテキストや無料の過去問サイトを使いながら、自主学習で合格する方が多く見られます。

この独学で資格を取得したという経験そのものが、計画的な学習力や実務に必要な自己管理スキルの向上につながります。

また、法令や化学知識を体系的に学ぶことで、実際の現場でも「理由を理解して安全に行動できる」人材として信頼を得やすくなります。

以下は、独学による学習で得られる主な力です。

これらの力は、資格取得後にも実務の中で自然と活かされていくため、「資格を取って終わり」ではなく、仕事の質を高める土台として役立ちます。

乙4キャリア活用の要点まとめ

乙4免状は、単なる資格取得にとどまらず、実務力を証明する手段であり、昇進・転職・他資格へのステップアップといったキャリア形成の起点にもなります。

取得後の行動次第で、その価値は大きく広がっていくのです。

この章の要点チェックリスト

- 乙4は職場での昇進や資格手当の対象となることがある

- 設備管理や消防設備士など、実務に直結する資格との相性が良い

- 独学で取得することで自己成長や現場対応力の向上につながる

- 乙4はキャリア形成の基盤となる、将来性の高い国家資格である

🧠 【法令編小テスト】危険物乙4のよく出る問題で理解度チェック【過去問想定】

よし!今日は“引火性液体”だけ完璧に覚えたぞ!ガソリンもアルコールも任せとけ〜!

うん、そこ大事。でも“気化しやすさ”とか“引火点”もセットで理解してる?ただの暗記じゃ試験に引っかかるよ

えっ…えーと…ガソリンは…確か−40℃!?水より軽い、みたいな感じで覚えてる

おしい(笑)でもそれで正解。ただ、試験では“他の物質との違い”を問う問題がよく出るの。例えば軽油と灯油の違い、ちゃんと説明できる?

うっ…似てるからいつも混ざるんだよな〜。でもコレ、絶対出るやつだよね?

そう、しかも“正しくない選択肢を選べ”って形式が多いから注意ね。じゃあ、理解度チェックに小テストやってみよっか

📌 問題1:乙4で取り扱える物質の性質として正しいのはどれ?

1️⃣ 高温で自然発火する金属粉のような物質

2️⃣ 引火性液体で、気化しやすく火気に注意が必要なもの

3️⃣ 水に反応して有毒ガスを発生させる固体

4️⃣ 酸化性が強く、他の物質を燃えやすくする性質のもの

📌 問題2:乙4資格が人気を集めている理由として誤っているものはどれ?

1️⃣ 誰でも受験でき、年齢や学歴の制限がない

2️⃣ 取得後すぐに第1類〜第6類すべての危険物を取り扱える

3️⃣ 資格手当や就職活動でのアピールになる

4️⃣ ガソリンスタンドや工場などで実務的に活かせる場面が多い

📌 問題3:乙4試験の出題科目に含まれるものはどれ?【過去問レベル】

1️⃣ 危険物の物理化学に関する知識

2️⃣ 危険物の保管倉庫における経営戦略

3️⃣ 労働基準法に基づく作業者の休憩制度

4️⃣ 会社の防火管理体制に関する労務評価

📌 問題4:乙4免状を申請する際に必要なものとして正しいのはどれ?【過去問レベル】

1️⃣ 消防署長の推薦状

2️⃣ 合格通知書と本人確認書類

3️⃣ 卒業証明書と健康診断書

4️⃣ 試験会場の写真と受験番号のメモ

📌 問題5:乙4免状を取得することで可能になる業務として正しいのはどれ?【過去問レベル】

1️⃣ 危険物を取り扱うすべての作業員の教育訓練を一任できる

2️⃣ 第4類危険物の指定数量以上の取扱いや貯蔵、監督ができる

3️⃣ 毒劇物の製造販売に関する許可を自動的に得られる

4️⃣ 建物の電気・空調・防火設備の設計責任者になれる

🎯 小テストの総括

乙4試験では、「どんな物質が扱えるのか」「どこまでの作業が許されているのか」など、実務と法令の境界を正確に理解しているかが問われます。

今回は実際の過去問に近い出題も含めた構成でしたが、本番でも同じような出題がされる可能性は十分にあります。

迷った問題は、なぜ間違えたのかを言葉で説明できるようにすると、理解が一段深まりますよ。

ぜひ記事本文を読み返しながら、もう一度解き直してみてくださいね。

まとめ|乙4免状と危険物取扱者資格の本質を理解しよう

乙4免状をはじめとする危険物取扱者資格は、単なる資格の枠を超え、安全管理の責任や職場での信頼、そして将来のキャリアにも直結する大切な知識です。

この講座を通して、「ただ受かる」ためだけでなく、「現場で本当に活かせる力」を意識して学ぶことの重要性に気づかれた方も多いのではないでしょうか。

制度の背景や法令の意味を理解することで、試験対策だけでなく、実務での応用力も確かなものになります。

試験直前の確認にも使えるよう、要点をまとめておきましょう。

乙4資格・試験対策の要点チェックリスト

- 乙4免状は、引火性液体を扱うための国家資格であり、実務に直結する重要資格

- 危険物取扱者資格には甲種・乙種・丙種があり、それぞれ業務範囲や受験条件が異なる

- 消防法の「指定数量」や「保安監督者制度」などの法令項目は頻出テーマ

- 乙4の試験科目は「法令」「物理化学」「性質と消火」で、安定した出題傾向が特徴

- 独学でも十分合格を狙える国家試験で、無料教材や過去問活用が有効

- 取得後は、設備管理や消防設備士など他資格へのステップアップにもつながる

- 免状の申請手続きは都道府県ごとに異なるため、事前確認が必須

- キャリア形成や就職・転職の面でも乙4は大きな強みとなる

危険物を安全に扱える知識と責任を持つことは、あなた自身の信頼にもつながります。

この無料の勉強サイト「オツナビ式・乙4独学講座」を活用して、独学での合格とその先のキャリアアップを一歩ずつ積み上げていきましょう。

ふぅ〜、小テストはまあまあだったけど、やっぱ“監督できる”とかの範囲って意外と細かいな…

そうだね。業務内容や責任範囲は、実務にも直結する重要ポイントだし、試験でも狙われやすいから要注意だよ

ってことはさ、実際に乙4を持ってると『どういう責任』を負うことになるのかとか、ちゃんと知っとかないとヤバいやつ?

まさにそれ。次は“取った後に何が求められるか”って話がメインだから、法律に関する出題が気になる人はチェックしておくといいよ

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。